灯油代

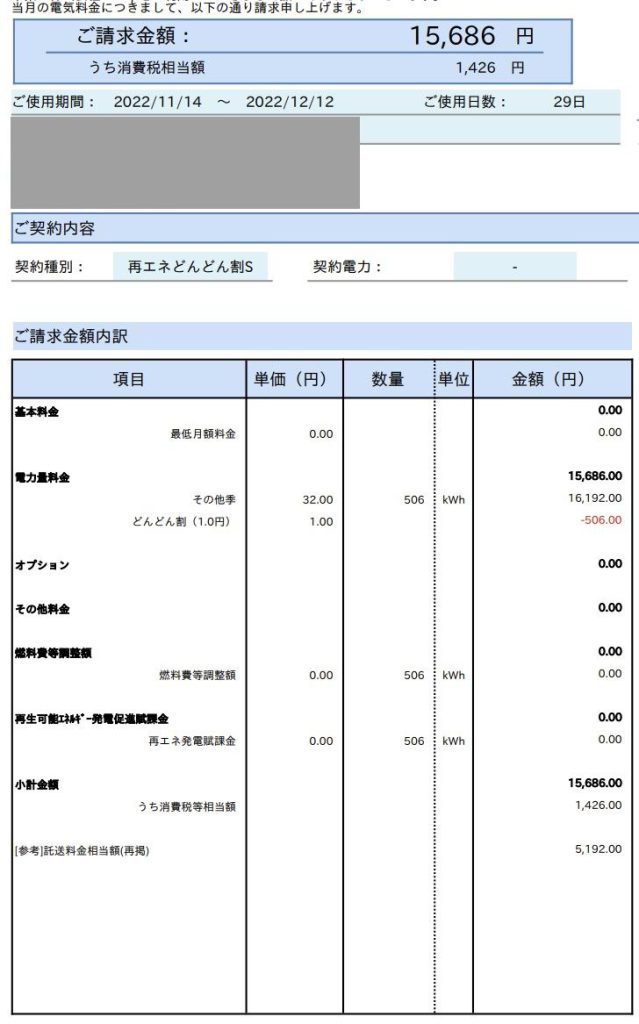

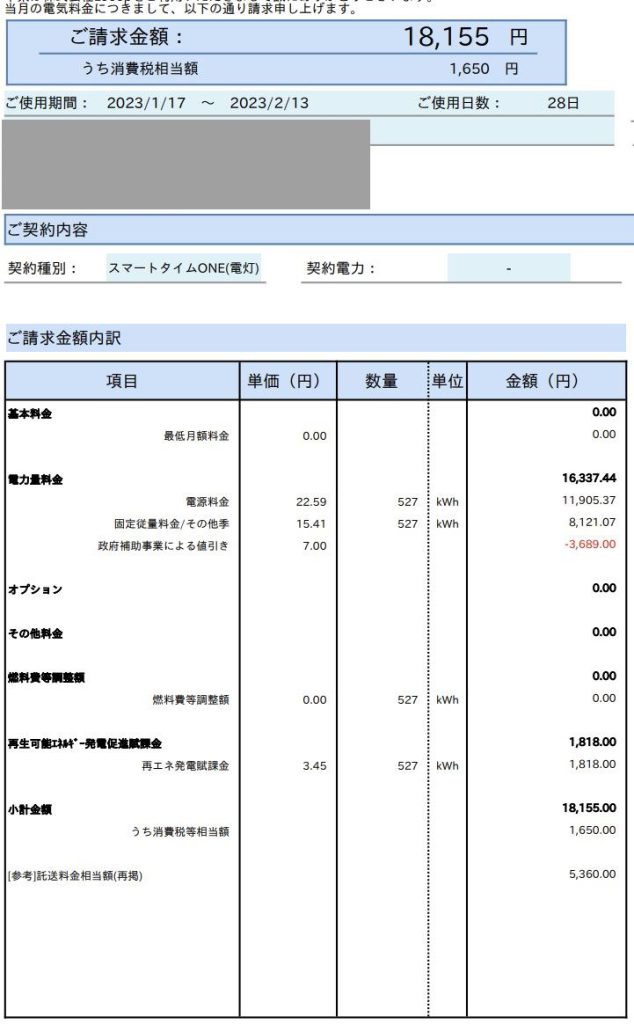

冬だけでなく、給湯にも使っている上に、タンクは400Lくらいあるので、年間の灯油コストを計算するのは難しいのですが、11月~12月ごろの満タンを区切りとすれば、次のようになりました。2018年/2019年はおそらくパイプから灯油が漏れていたときで、めちゃくちゃかかってます。なんかすごくかかっているなぁとは思っていたのですが、ちゃんと調べるべきでした。あとは、年間12万とすれば、月1万といった感じになって、思ったほどではないなぁとも思うのですが、灯油代の請求が12月から 3月に集中するので、例えば今年1月の請求が、38,000といった具合にかなりインパクトが大きいです。1月は電気代も36,000円来ましたから、光熱費だけで、74,000円となります。オール電化の10万よりかは安いかもしれませんが、電気代が月ごとに来るのに対して、灯油代は遅れてくるので怖いのですよね。

- 2018年 199,727

- 2019年 140,593

- 2020年 075,123 ※ポータブル使用 GS購入分 20,145

- 2021年 108,886

- 2022年 112,422

- 2023年 065,924(1月時点)

2020年冬の実験

トヨトミのポータブル石油ストーブを買ったのを機会に、ファンヒーター(何故か家にあった)とポータブル石油ストーブで冬を過ごせるかの実験をしました。ファンヒーターはレッスン室、ポータブルは、リビングと廊下を行ったり来たりで、我が家は1F廊下が真ん中にあって、そのまま階段で2Fにつながっているので、1F廊下を温めれば家全体がある程度あたたまるかもと期待していました。結果、1月と2月を除けばある程度なんとかなって、更にポータブルの方は、湯沸かしや調理もできるので、一石二鳥かと思ったのですが、ポリタン4つでGSまで灯油を買いに行ったり、頻繁に給油したりは結構面倒でした。しかし、灯油代は4~5万抑えられています。

2021年の冬

実は、2020年の計算をちゃんとしていなくて、頻繁にGSに買いに行かなければならかったことで、頑張った割には灯油代の節約にならなかったなぁという印象かで、2021年の冬は、以前と同じくセントラルヒーティング中心でした。ただ、10月 11月 と春先の寒い日は、セントラルヒーティングをONにするまでもないので、ポータブルを使いました。ポータブルの出番があまりなかったので、灯油がごっそり残ってしまいましたが、1年経った今シーズン、問題なく使えて空になりました。持ち越し灯油があったのと、シーズン初めと終わりにポータブルを使ったことで、若干節約できました。

2022年の冬

今日改めて計算するまでポータブルでは節約にならないと思いこんでいたので、GSに灯油買いに行くめんどくささもあり、ほとんどセントラルヒーティングだけでした。頑張ってもたいした効果がないと思っていたら、楽で快適なものがあればそちらになってしまうのは仕方ないです。まだ燃料の値上がり前でしたから、たいだい我が家の平均灯油代はこのくらいなのでしょう。

2023年の冬

昨日(2/18)までは、2022年の冬と同じような使い方です。値上がりもあり、1月の灯油代4万円は結構痛いです。おそらく3月ごろにもう一回4万円くらいの請求があり、秋に2万円くらいの請求があると思いますので、このままだと、2022年の冬と同じくらい…だったら良いのですが、灯油代が上がった分が加わって、14万くらいいくかもしれませんね。

新たな実験開始?

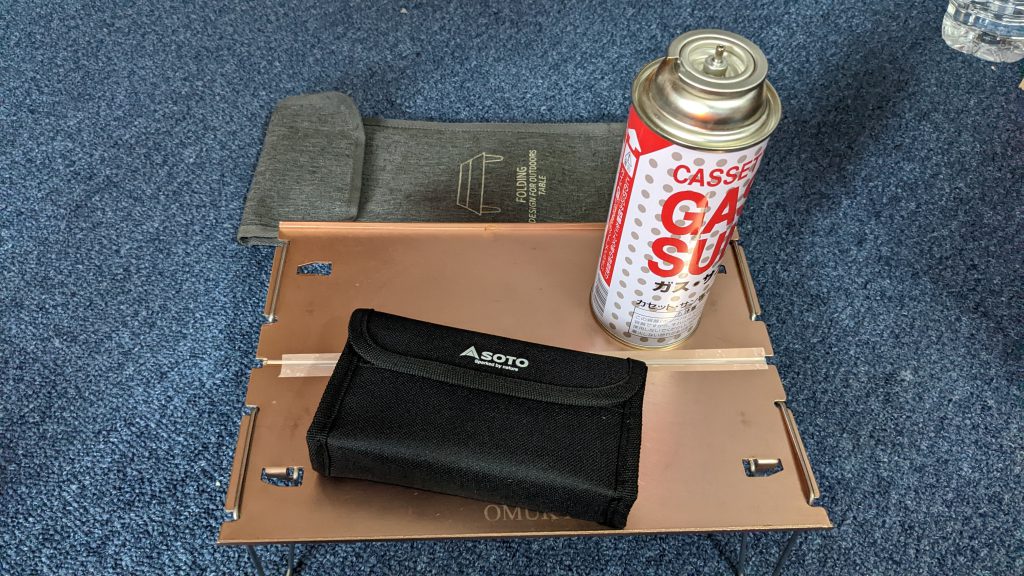

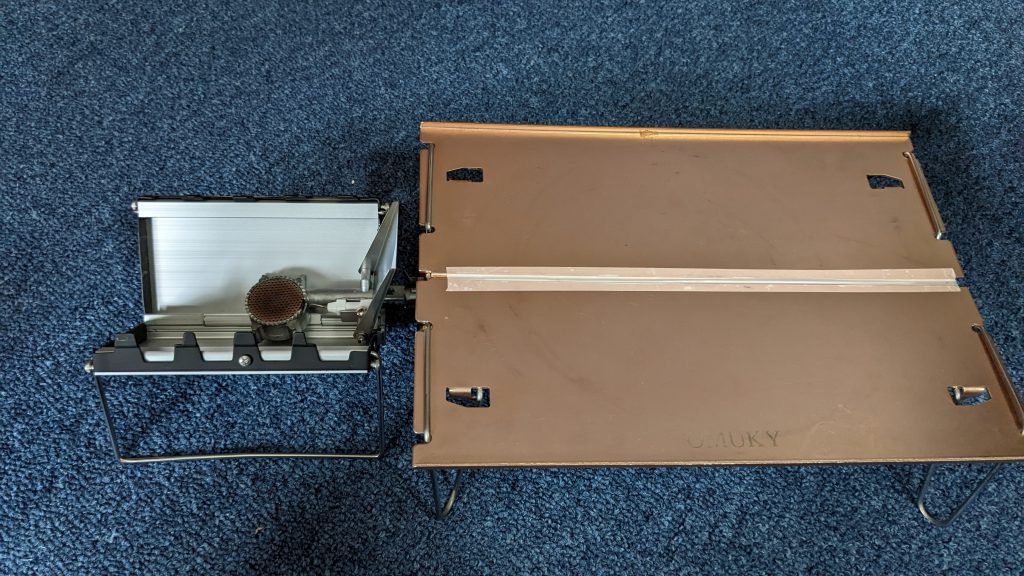

昨日からちょっとした実験をしているのですが、2020年の実験の改善版です。 2020年は厳冬期は我慢しきれずセントラルヒーティングをONにしましたが、それ以外でも寒い日はONにしたり、暖かくなってきたらOFFにしたりと、かなり面倒でした。パネルにはダイヤルがあって温度設定ができるようにはなっているのですが、あれはあまり灯油の節約にはならないのです。当時は電気代も気になっていて、灯油ボイラーが燃焼していなくてもポンプで不凍液の循環は24Hなので、節約するにはセントラルヒーティングを止めるしか無いと思っていたこともあります。セントラルヒーティングを完全に停めてポータブルに頼るとポータブルの給油が頻繁になり、GS通いも面倒になるといった感じです。そこで今年は、太陽光発電が付くという前提で、循環ポンプの電気代は気にしない作戦にしました。

灯油代にフォーカスした場合、ボイラーの設定を低めにしてパネルを全開にすると効率が良いようなので、そうしてみようかと。ただ、ボイラーの設定を1にすると、この時期部屋の温度は18度を保てません。今朝は、17度でした。日中は太陽が出て少し温度が上がるはずですが、18度くらいは維持したいところです。(30年前の東京の生活では、部屋の温度18度維持なんて贅沢に思うほどでしたけどね)ということで、一旦ボイラーのメモリは2に設定。(ちなみに、実験開始前は、3でした。最大は5です。)

パネルではなくボイラーの設定が有効なのは、セントラルヒーティングの仕組みが、ボイラーでお湯を沸かしてそれを循環する仕組みだからで、ボイラーのメモリが高いということは、それだけ高温のお湯を維持し続けなければならないからです。例えば、60度くらいのお湯を維持して巡回させるのと、40度くらいのお湯を維持して巡回させるのでは、パネル以外での損失を考えると、40度の方が必要なエネルギーはずっと少ないと思うのです。電気湯沸かしポットも、沸騰状態をキープするとか98度をキープするより、92度くらいをキープして必要時に沸騰させて使うほうが良いようで、省エネモードはそんな感じになっているようです。

パネルのメモリを最大にするのは、ボイラーの温度を下げた場合、よほど部屋によって差がない限り、個々のパネルでON/OFFしても全体のエネルギーにとってはたいして意味がないからです。個々の部屋の温度を変えたい場合は、パネルのメモリを変えれば良いですが、省エネにはあまりつながりません。