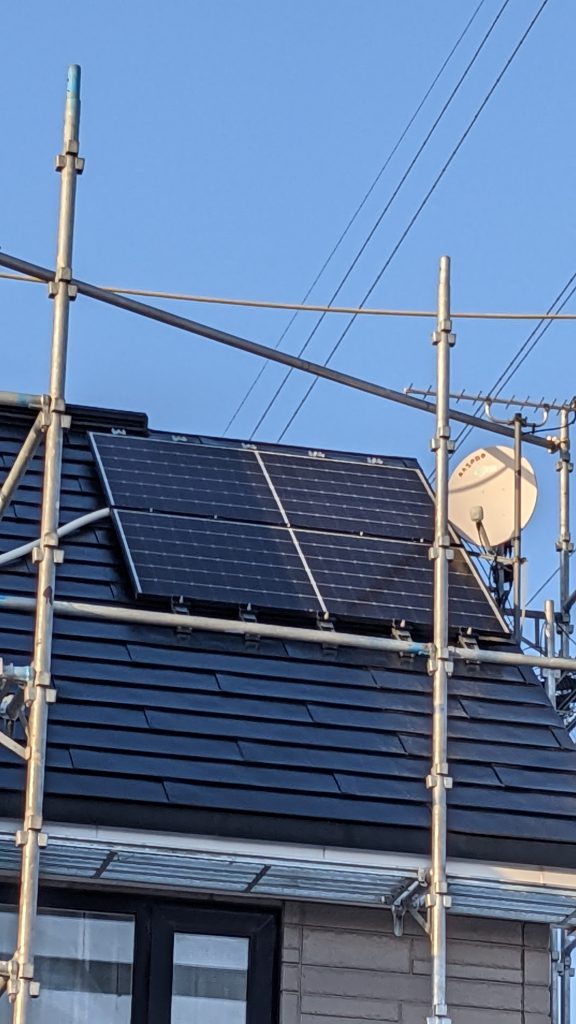

我が家の太陽光発電システムは、DMM.make Solar だが、これは、HUAWEIのFusionSolarのOEMとなっています。パネル、蓄電池、PCSなどほぼすべてがOEMですが、オプティマイザーだけありません。オプティマイザーは、かなり問題児らしく、しかもHUAWEIが一向に対策しようとしないので、DMMも諦めているようです。オプティマイザーは海外では一般的になっているようですが、日本ではほとんどついていませんし、我が家もパネル設置の屋根が2つに分かれるので、検討してもらったのですが、フロンティアジャパンでも、オプティマイザーを付けた家はトラブル続きで結局外すことになるのでお勧めしませんとのことでした。

このシステムは、FusionSolar というスマートフォンアプリで遠隔監視と設定ができます。ロガーという装置が状態を定期的にクラウドにアップして、それをインターネット経由で見るような感じですが、停電でインターネットアクセスができない場合は、はてさて、どうなるのやら。自宅の電気は使えてロガーには、wifiアクセスポイントがあるので、直接ロガーに接続することは可能ですが、通常使っているアプリの表示と設定はインターネット経由でしか使えないような気がします。(ログ閲覧は絶対無理ですね)

PCSには災害モードというのがあって、災害時用にバッテリーをある程度残した状態で放電を停止する設定があります。初期設定は10%でしたが、私は通常無駄なく使いたいので、5%に下げたりしています。台風などの停電が予想される時は 20%程度にあげておくのも良いでしょう。100%まで設定できますが、仮に100%だったとしても、我が家の場合は全負荷型なので、家中の家電を止めまくらないと、1日で空になりますから、10% とか 20%なんて残しておいても冷蔵庫が数時間使えるくらいなものですから、5%くらいでも良いかなと。

この FusionSolarのアプリからのPCSの設定は、グリーンモードというのになっていて、ほとんど変更しませんが、私はこれを、ほくでんから、LOOOPでんきに切り替えたときのスマートタイムONE用に使えないかと考えていて、いろいろ試してみました。(まだマニュアル類が手元に無いのと、あっても、どの程度の内容が書かれているのか不明ですから、自己責任です)

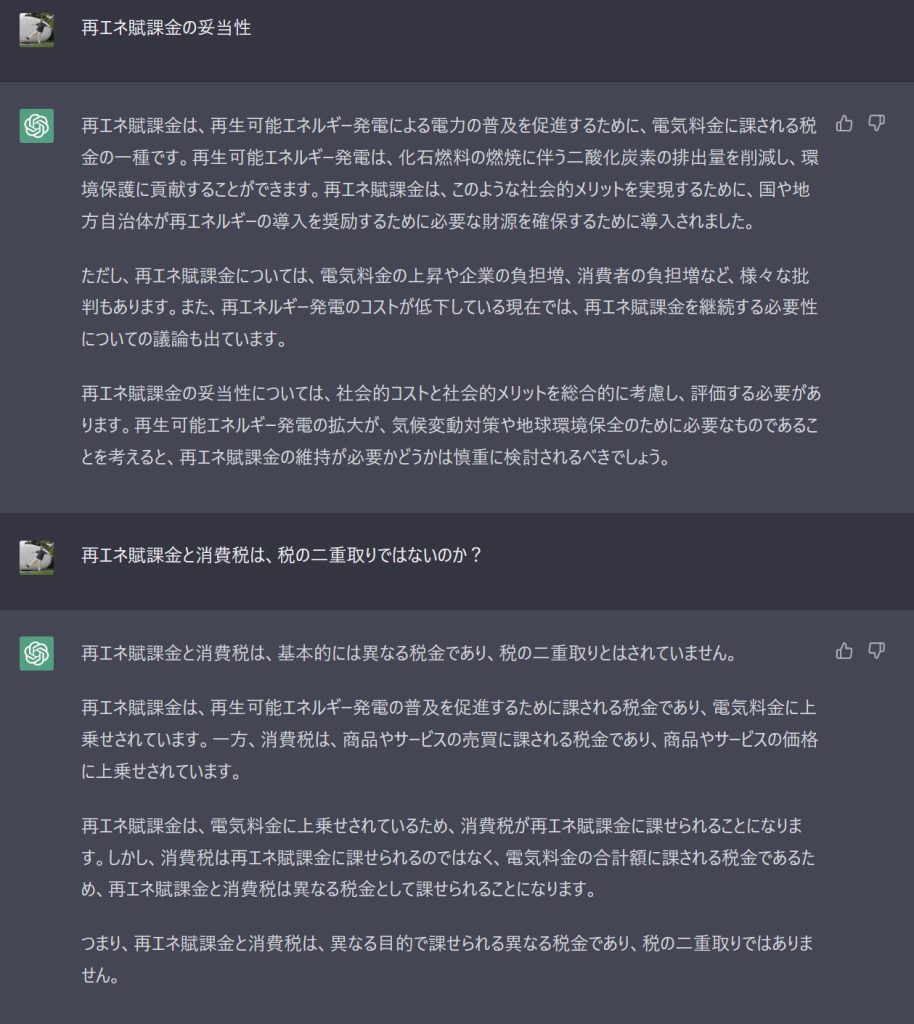

スマートタイムONEというのは、市場連動型の電気代で、基本料金無し、単価は、ベース単価(固定 16.17円)+電源料金(30分ごとの変動)となっています。固定料金は主に託送費とサービス料ですから変動しません。電源料金が市場連動(JEPX)です。※電気って30分単位で市場で売買されているのですね。LOOOPでんきの料金は、このJEPXの市場に連動していることをアピール材料にしていて、契約者が、でんき予報という単価予想値を見ながら、電気の利用時間を調整できるようになっています。でんき予報には、大きく3段階あり、「でんき日和」「でんき注意報」「でんき警報」で、「でんき日和」の時は、変動分が0円から10円くらいなので、単価は、16.17 – 26.17円ですから、ほくでんの34円に比べてかなり安いです。(実際には、でんき日和と注意報の間にグレーゾーンがあります。)でんき注意報の時は、ほくでん単価を少し上回っています。警報ともなると、もう絶対使いたくないくらい高いです。この単価は、かなり天気と相関がありますが、例えば今日の昼頃は、我が家は雨でほとんど発電していないのですが、でんき日和になっていたりもします。

いちいち電気の単価を気にしながら使いたくないという人には、まったく向かないシステムで、そのために、我が家の1月の電気料金はほくでんより数千円高くなってしまいましたが、これは太陽光発電システムを自宅に持っていない場合には、例えば、冷蔵庫など24H稼働しなければならないものは、警報時でも止められないので、コントロールするのが難しいところもあります。太陽光発電システムまで無くても、冷蔵庫、クッキングヒーター、湯沸かしあたりの使う時間を調整すれば良いので、冷蔵庫さえポータブルバッテリーを間に挟めば、なんとかなります。(アプリでは操作できませんから、家に居ない時は諦めるしかありませんが)

かなり眉唾ですが、400Lクラスの冷蔵庫だと、時間あたり、50W 消費するようです。Anker 757 のカタログだと、小型冷蔵庫40Wが、18.4時間とありますので、15時間くらいは持つかもしれません。注意報も警報も通常3時間とか、5時間くらい続くので、15時間あれば大丈夫でしょう。簡単にやるには、冷蔵庫をAnker757に繋ぎっぱなしにして、でんき日和の時に、Anker757のコンセントを壁に挿して、注意報になったら、あるいは警報が待ち受けているようなら、それをカバーするように抜くということを、毎日やれば良いわけです。

いずれにしても、まるでディーラーの様に、市場価格をみながら、グリッドの電気を使うか、バッテリーの電気を使うか、バッテリにーにいつ蓄電するかを決めることになるので、こういう事を楽しんで節電できる人でないとやってられない!と思うかもしれませんね。 LOOOPでんきは、楽しんで節電しましょうということを提案しています。

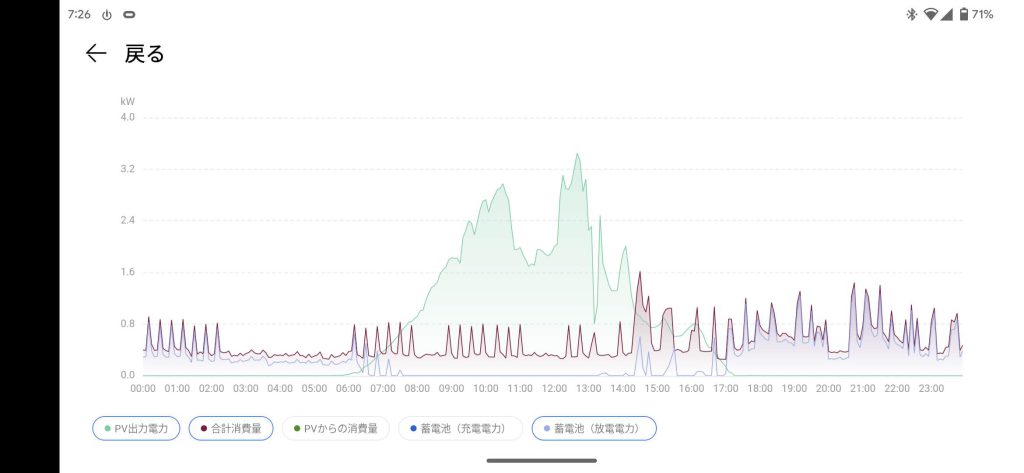

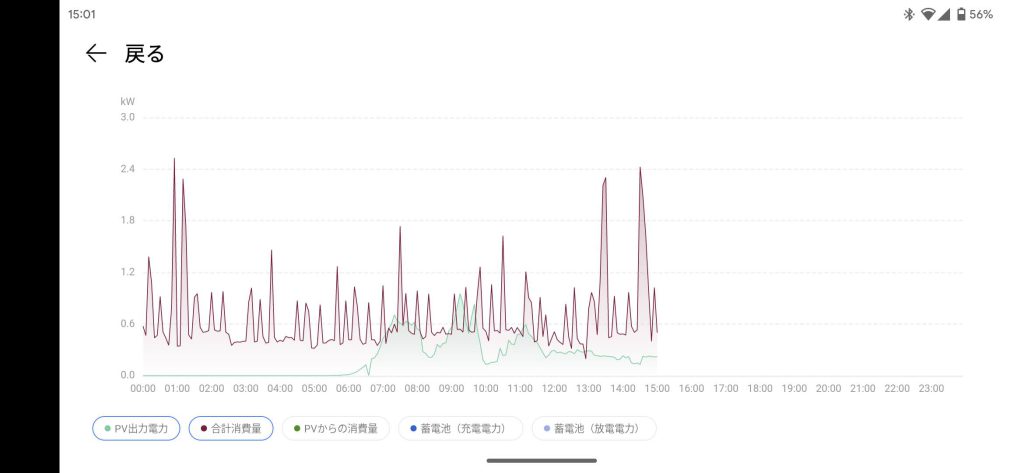

太陽光発電システムがある場合、特に蓄電池がある場合はすこし楽になります。もともと太陽光発電システムは昼間しか発電しませんので、その間にできるだけ蓄電して、夜はバッテリーの電力を使う事になります。この昼間は、太陽光発電で蓄電している事が多いので、結局、ポータブル電源の壁コンセントの抜き差しを自動でやっていることと同じになります。では意味無いのかというと、そうでもなくて、蓄電池は毎日発電が止まる夕方に100%になるわけではなく、雨天だとむしろ朝から減り続ける事もあるわけです。そんな時はでんき予報を見て、比較的単価の安いタイミングでPCSを蓄電専用モードに切り替えて蓄電してしまい、夜間は通常通り蓄電池の電力を使うということで、トータルの電気料金を下げられる可能性があります。今日は雨で我が家の発電量は0に近いですが、北海道全域がそうではないので、今はでんき日和ですから、まさに、今、蓄電モードに切り替えればよいわけです。ただ、いつでも昼前後がでんき日和であるかというとそうでもなくて、そういう時は、グレーゾーンを狙って蓄電モードにすれば良いでしょう。いずれにしても、夕方ごろに蓄電が80%以上になっているようにコントロールしてやれば、スマートタイムONEのメリットを最大限利用できることになります。

理想的には、FusionSolarのアプリが、でんき予報に連動して、AIが最適にコントロールしてくれれば良いのですが、さすがにそんな機能はありませんから、随時設定を変えて自分でコントロールする必要があります。その為に、どういう設定ができて、どう設定するのが良いのかを調べたので、ここに書こうと思ったのですが、長くなってしまったので、次回にします。