廃止までにはならなかったけど、5月から再エネ賦課金が減額されます。

1月まではあまり意識していなかったのですが、1月の急な電気料金上昇で、あれ?前と違うぞとなって、調べたら、基本料金と従量料金とは別に2種類の追加料金が… 一つは、燃料費調整額、もう一つが再エネ賦課金、正式名称を、再生可能エネルギー発電促進賦課金でした。

燃料費調整額は、その名称からの発電に使う燃料の調達価格によって上下するのだろうなとは想像できますが、再生可能エネルギー発電促進賦課金 とはなんぞや? です。再生可能エネルギーって何?と思いませんか?太陽光発電とかでしょ?とは思うのですが、一体何をどうやって再生するのか?ぜんぜんわからんのです。私には。

再生可能とは、人間の時間尺度で再生可能なものを指し、人間の時間尺度で再生可能とは、「再生可能エネルギー源が自然に再生される速度が、人間が必要とする速度に比べて十分に早いことを意味します。つまり、再生可能エネルギー源は、その利用によって枯渇することなく、長期的に利用できる天然資源であるということです。」だそうです。

よくわからないけど、無限では無いが、人類にとっては無限に等しい、というかそれが無くなったら、人類は、あるいは地球は存続できないよね。なエネルギーなのでしょうね。それをベースとして、今は次の3つの要素が重要視されています。「枯渇しない」「どこにでも存在する」「CO2を排出しない(増加させない=結果的に0)」

それなら、再生可能エネルギーは積極的に使っていったほうが良いよね。となるわけですが、その利用がなかなか進まない。そこでそれをもっと進める為に、政府がお金を出して旗を振ろうとなったようですが、そのお金いったいどこから調達すれば良いの?となった時に、そりゃ、いつまでも化石燃料使い続けているあんたらが悪いから、電気使っている人から取ったらば?となったかどうかはよくわかりませんが、結局こっちにまわっていちゃったんですよね。

例えば、これが補助金のようなものであれば、まだ太陽光発電などが普及していなくて、設備代が今より高額なときに、それを補う為に補助金を出して、普及するにつれて設備代がやすくなってきたら、補助金を下げるという形になって感覚的にわかりやすいのですが、実際にはそうではなく、2012年開始時には、400kWh の電気使用量で計算すると、88円だったものが、2022年には、1380円と、下がるどころか、実に15倍に値上がりしてしまっています。これは補助金というより借金で、電気利用者にそれを肩代わりさせているような感じです。

太陽光発電を考えた場合、初期の頃は、補助金(実際には10年間固定で発電した電気を買い取ってもらえる権利)もらえるからやってみようということで「促進」力になっていたのに、今では、再エネ賦課金取られないように太陽光発電やろうかなという脅迫にもなっているように感じます。消費税が高くなったから物を買うのを控えようという事になり経済が縮小してしまうのとも似ていて、太陽光発電を始められない人は電気使用量を抑えるしかなくなっているという面もあります。政府がやることにこういう事は多いのですが、マイナンバーカードなどもそうですけど、最初は飴で釣って、次第に鞭に切り替わっていくんですよね。飴のうちにいただいちゃった人は割りと得をして、鞭に切り替わってからではほとんどメリットがありません。因みに再エネ賦課金は電力会社には入らないので、税金の一種です。というか税金です。

それが今年になってようやく、政府も上げすぎたと反省したのか、5月から1年間だけ下げる事になったようです。 2022年が 1,380円に対して、560円まで下がるようです。いっそのこと撤廃してくれれば良いのにと思うのですが、いやらしいところで手打ちなんですかね。

さぁこれで電気代が安くなるのかと言えば、実はそうでもなく、各電力会社が値上げを予定していますし、燃料費調整額もありますから、先が見えません。今年の2月検針分から9月検針分までと、10月検針分に半分だけ政府補助金がありますので、一旦電気代が2022年より下がるという予想もありますが、値上げや燃料費調整額との差分がどの程度になるのか、また10月を過ぎたらどうなるのかを考えると、どうなることやらです。

戦争が終われば状況が変わりますが、終わり方によってはかえって悪くなる可能性もあります。2028年になれば、第7鉱区の話も出てきますが、今のところおとぎ話です。それに、再生可能エネルギー促進とは相反する可能性もありますから、仮に何らかの資源が見つかったとして、それを使うことで二酸化炭素を大量に放出してしまうようでは、国際的に許されないかもしれませんね。

いずれ、核融合が実用化されれば、エネルギー問題は解決して、文明は更に1ステップ進化するかもしれませんが、私が生きているうちは実現しないような気がします。少なくとも今の電気代の問題は解決しませんね。

再エネ賦課金が廃止にならなかったのは残念ですが、しかし下がるということは良いことです。しかし、だからといって、単純には喜べないし、先も見えない状態に我々はいます。必ずしも慌てて対策を考えることが良いと言えない状況ですが、現状を監視しつつ、どのような対策があるのかを調べて準備しておくという事くらいはしたほうが良いように思います。

太陽光発電+蓄電池を設置して一番思うことは、毎日の電気使用量を低く抑える(つまり節電)の重要さです。いくら発電しても蓄電池があっても、無駄に電気を使っていてはバランスしません。電気は簡単には、蓄められないです。そして、節電は太陽光発電を設置しなくてもできる対策です。ただ、節電をするには、実際の電気使用量がどのくらいなのかを知る必要があります。電力量計をコンセントに挟み込めば個々の機器の使用量はわかりますが、毎時チェックしてグラフにするのも大変ですし、家中の家電をひとつずつ調べていたら、めんどくさくてどうでも良くなってしまいます。なので、まずは、家全体の毎時の電力使用量のグラフを見て、判断することをお勧めします。それには、ほくでんのような古臭いシステムの電力会社ではだめなので、それを確認する間だけでも、LOOOPでんきのように、毎時の電力使用量がグラフで把握できる新電力に切り替えるのも良いと思います。そうして対策ができたら、ほくでんに戻したければ戻せば良いでしょう。

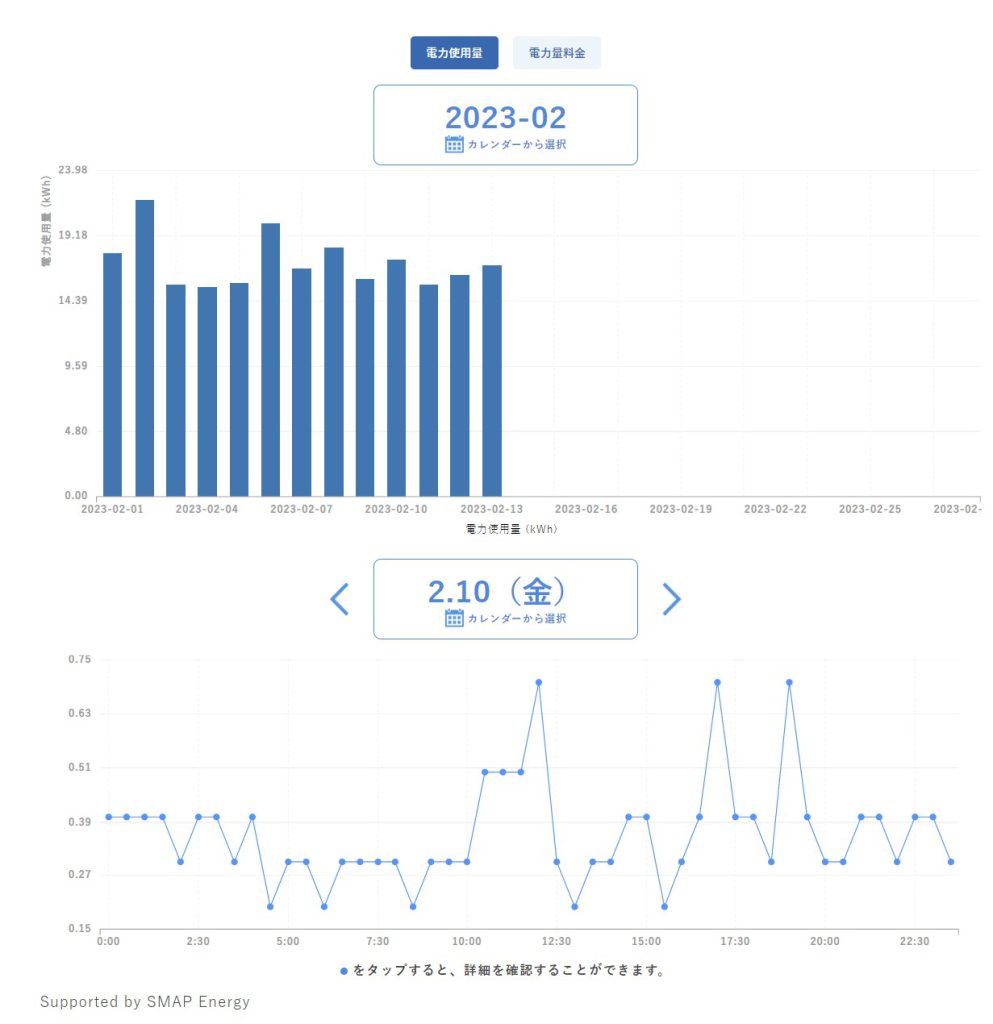

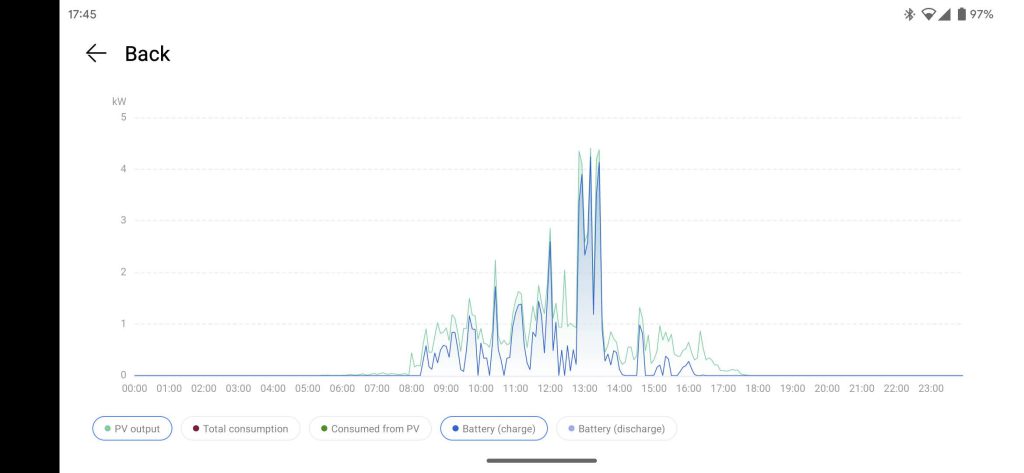

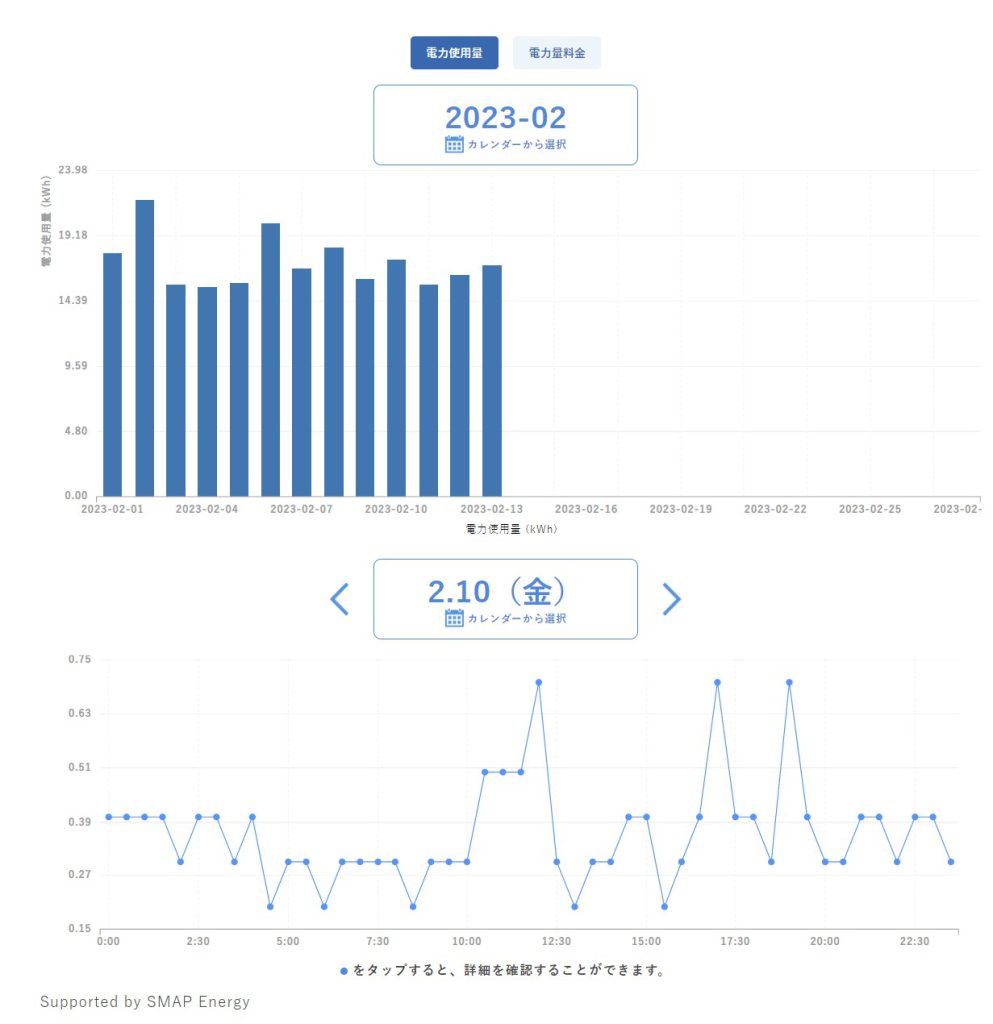

こちらは、2月のグラフ。この後一旦ほくでんに切り替えています。(今もほくでん) 1月は、まったく電気使用量なんて気にしていなくて、グラフを見たこともありませんでしたが、あまりの電気代にびっくりして、ようやくグラフを見ました。日別のグラフを見ると、全体に少し下がっているのがわかると思いますが、2月にやった対策は、洗濯機の乾燥機の使用をやめたことと、何とは言わず、節電を意識するようになったことくらいです。また、使用量ではなく、電気代としてはLOOOPでんきは30分ごとに単価が変わるので、比較的安い昼間に集中して使うことにして、朝や夕方などの単価が高い時間帯を避けるようにしたりしました。

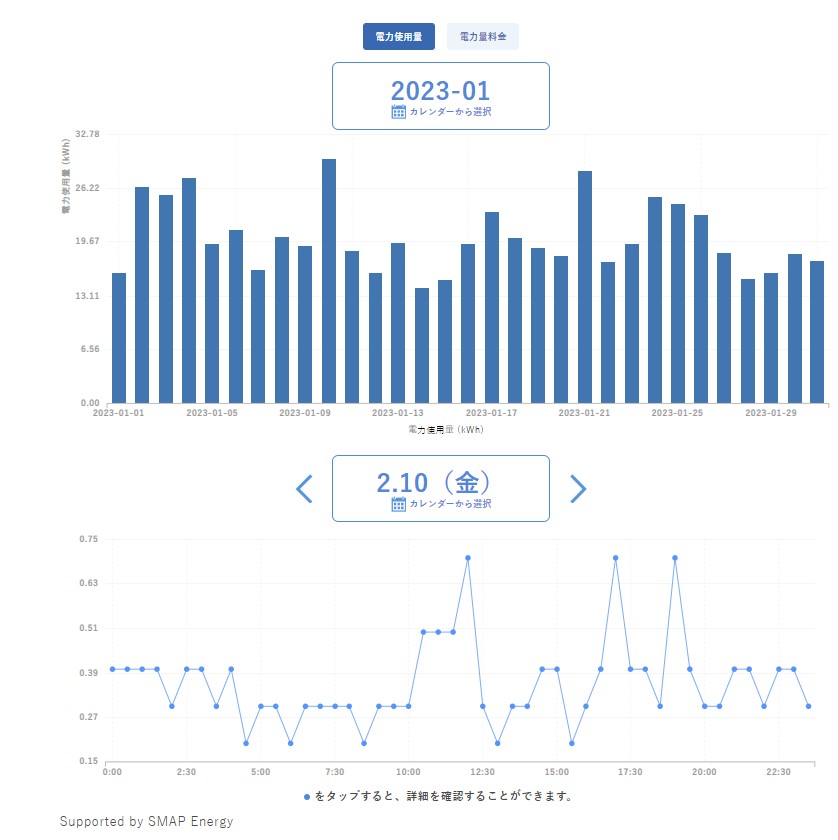

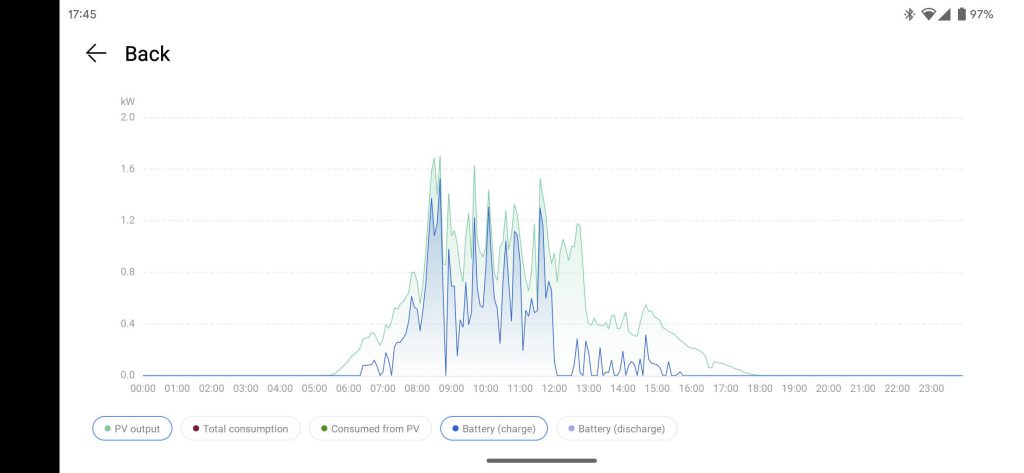

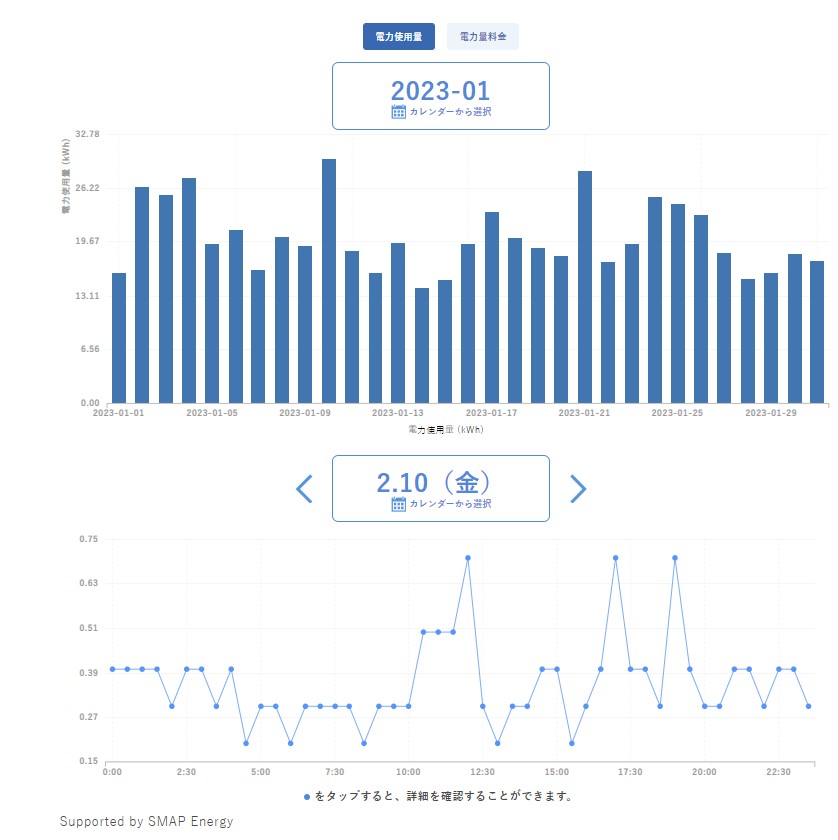

こちらは何も対策をしていない、のんきに電気を使っていた1月のグラフです。15kWh/day くらい平均して使ってしまってますね。セントラルヒーティングは24H入っている時期ですから、どんと上がっているのは洗濯と融雪ポンプだと思います。

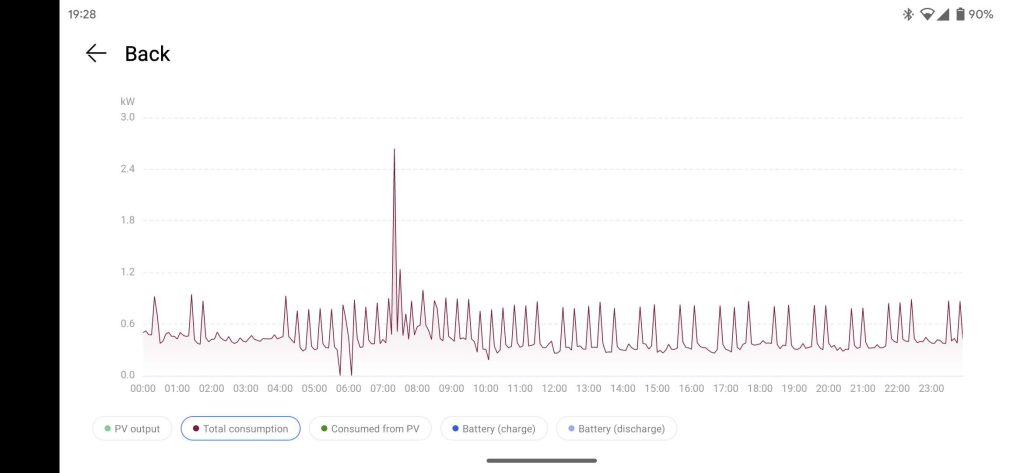

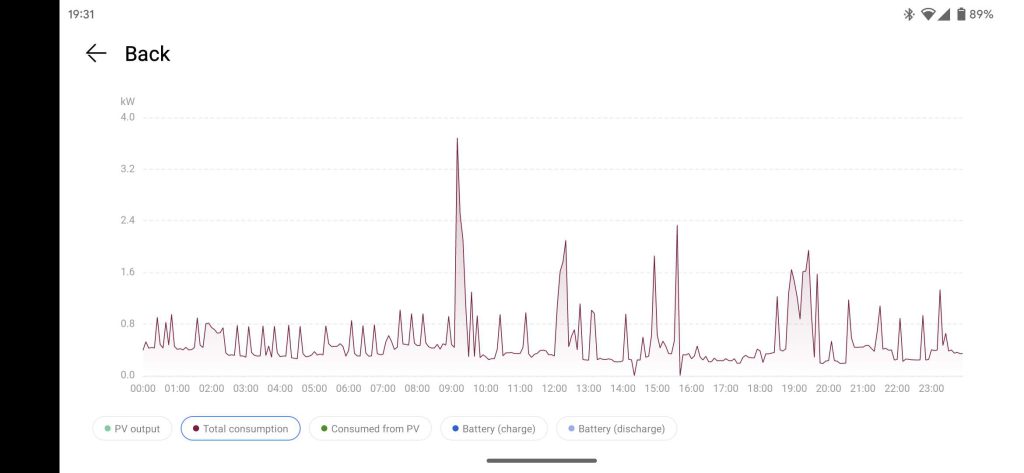

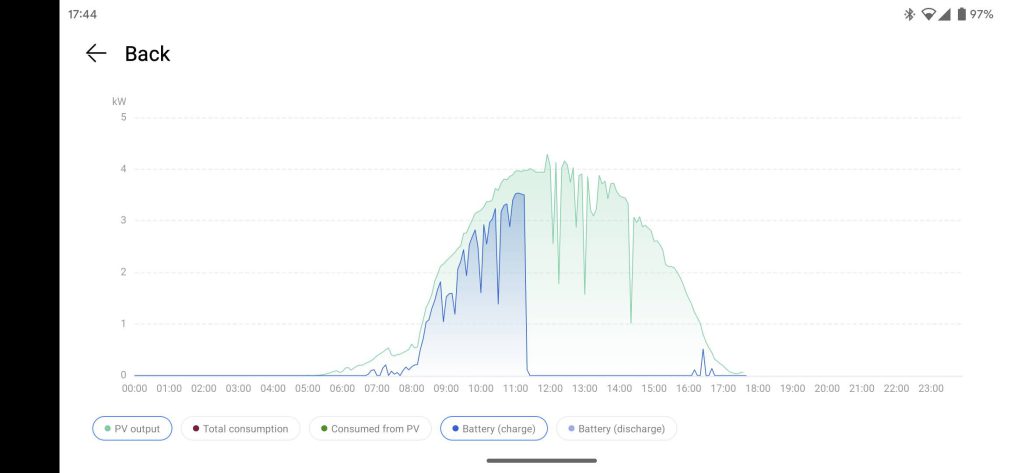

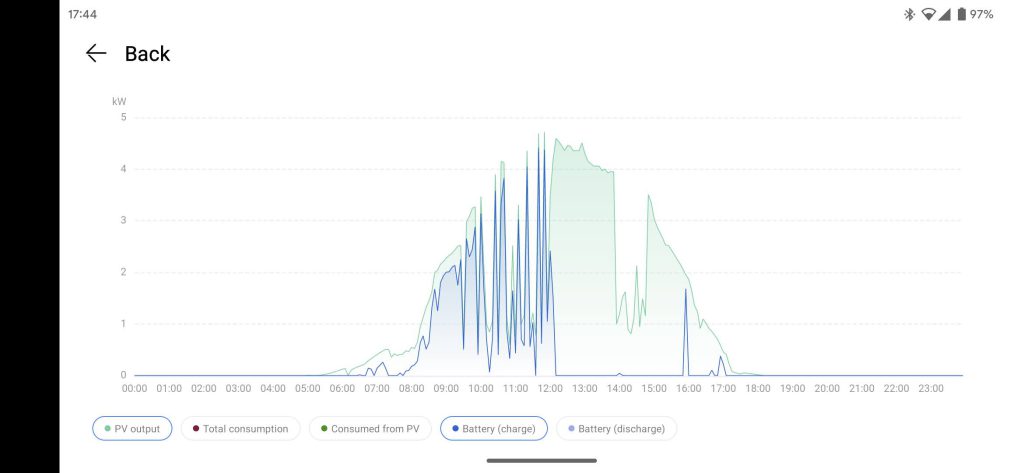

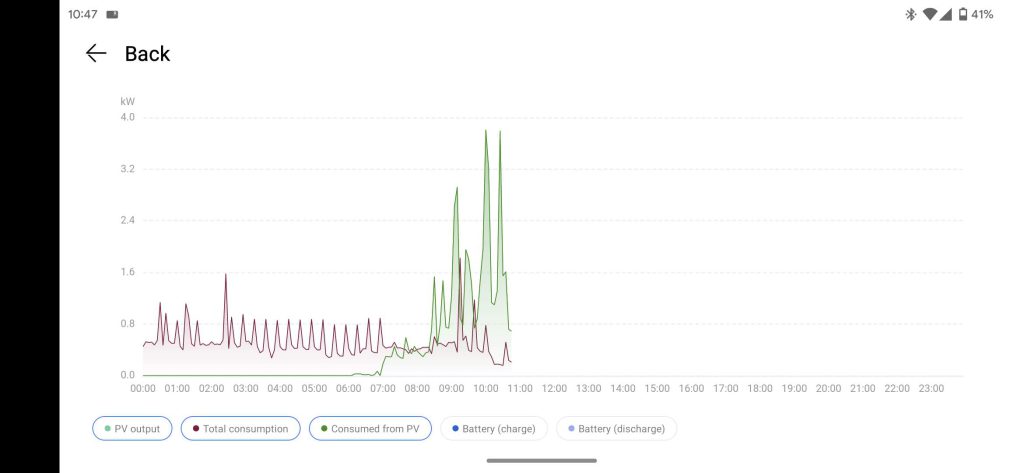

今は、ほくでんですが、太陽光発電システムの方で時間単位(実際には5分単位)の使用量がわかります。いろいろ対策をした結果、毎日の使用量は、だいたい 12kWh から 14kWh くらいなので、全体に低く抑えられています。特に大きく不便になったところはありません。また、この時期は発電も調子良くて、月の使用量の70%以上が自家発電で賄えています。400kWh/月で計算すれば、ほくでんの電気は、120kWh ですから、従量電灯Bなら、1段目の料金(120kwhまで)で収まってしまいます。再エネ賦課金さえなければ、4,500円くらいといったところでしょうか。(1月の電気料金は、36,000円でした)