スマートホームが流行りで、Switchbot などの遠隔操作可能なデバイスを使って、自動・手動で家電をコントロールできるようになってきました。

最初スマートコンセントが売り出された時には、「今どきの家電でコンセントの抜き差しでコントロールできるものなんてそうそう無いよ」と思っていましたし、今でもそうなのですが、指ロボットとか、赤外線リモコンの代わりになるデバイスが出てきて、ボタンを押す系のデバイスや、リモコンが使えるデバイスがコントロールできるようになってきて、既存の家電でも操作できるようになってきました。それでも、私はあまり気が進まなかったのですが、電気代(現時点では蓄電池の残量)節約の為に、冬のセントラルヒーティングのボイラーと、ウオシュレットの電源と、給湯ボイラーの電源と、ポーチライトのOFFなど、いくつか自動化したいものがあって、GW中に試してみました。その結果、いくつかわかったことをまとめておきます。

そのデバイスの対応は必要ですか?

まず、最初に考えるべきは、「ほんとにそれ必要?」ということです。スマートホーム化というと家中のデバイスをスマホからコントロールするとか自動化するとかの「夢」を持ちますが、そもそも、今の家電はそれ自体タイマーを持っていたり、節電機能を持っていたり、リモコンが使えたり、bluetoothで専用アプリからコントロールできたりと結構便利なのです。それを、全部まとめる必要はありますか? 例えば、テレビをつけるのに、リモコンのスイッチを押す代わりに、「OK Google テレビをつけて」とわざわざ言わなければならないシチュエーションってどのくらいあるのでしょうか? 朝起きたら、カーテンが開いて、コーヒーメーカーのスイッチが自動で入って、テレビがニュースを流して、家を出る時には、自動で消灯してとか、それって本当に必要でしょうか? まして一人暮らしでなかったらどうなりますか? 夫が「行ってきます」と出かけたら、まだ妻が家にいるのに、カーテンは閉まり、電灯は消えて、クーラーも止まってなんてなったら怖いことになります。妻が先に家を出るときもあるだろうし、同時のときもあります。家に誰かがいる場合と居ない場合で条件を変えて動作を切り替えられればまだ使いようがあるかもしれませんが、そんな条件は設定できません。つまり「自動で○○したら便利だろうな」には、大きな罠があって、24時間365日便利な一律動作なんてほとんど存在しないのです。そのようなデバイスを自動化したところで、結局何も設定できなくて、せいぜいスマホでスイッチを入れるか、「OK Google」というだけですが、これが、かなり面倒で、その場所に行ったり、自分でリモコンで操作する、今までの操作の方がずっと便利だったりします。朝カーテンが自動で開いて陽の光で起きたいという宣伝文句ですが、ベッドから出て、カーテンを開けるという動作が朝の目覚ましの動作になっている人は、逆に眩しいと思いながら寝続けるかもしれません。太陽と共に暮らしたいなら、カーテンなんて無い方が良いかもしれません。

ハブは必要ですか?

Switchbot を購入する時に最初の疑問は、ハブって必要?ということでした。結論から言うと、買うべきだと思います。特に、温度計と明暗センサーが内蔵されているハブ2は有ったほうが良いです。 スマート電球とか、スマートプラグ(コンセント)などいくつかの Switchbotデバイスは、それ自体、WiFi機能を持っていますが、指ロボットや各種センサーは、Blouetooth接続です。Bluetooth は、かなり到達距離が長くて、我が家の場合玄関ドアの開閉センサーは微妙ですが、他は、トイレの中でもユーティリティでも私の部屋から Bluetoothで状態を把握できます。Bluetoothだけでも、例えば、人感センサーの状態をトリガーにして、ウオシュレットの電源を入れるというくらいはできますが、3つほど困ったことがあります。1つは、反応がめちゃくちゃ遅いです。もう一つは、「シーン」設定が出来ないので、出来ることが限られているということです。3つ目は、通知が来ないということです。最初私はハブを買いませんでしたが、ハブ無しでも結構なんとかなっていたからで、ハブを買った理由は、上記3つの困ったことではなくて、セントラルヒーティングのボイラーをリビングの部屋の温度で、入・切したかったためです。で、温度センサーだけ買おうかなと思ったのですが、セントラルヒーターのボイラーは、ボイラー自体の電源にスマートプラグを入れて、ボイラーのスイッチに指ボットを取り付けたのですが、ハブが無いと、シーンが作れないし、Google Homeなどからもコントロールできないので、どちらかしか操作できません。電源のスイッチを入れてから、指ロボットでスイッチを押すという連続動作ができないのです。ハブがあれば、Switchbotのアプリの「シーン」設定でも、あるいは、Google Home のルーティン設定でもそれが出来ます。(「シーン」設定には、AをしてBをする間に「待機」ができないので、この場合は、ルーティン設定のほうが良いかもしれません)

ですので、結論から言えば、ハブは必要で、どうせ買うなら、ハブ2をお勧めします。ただし、ハブは高いです。

TVや、エアコン、照明機器など確実にOFFできないものがある

リモンコンを見て、OFFというスイッチが無い場合は要注意です。「電源」というスイッチしかない場合、そのスイッチを押した時に、ONになるのか、OFFになるのかがわかりません。TVの前に居ればわかることでも、自動化したり、リモート(外出先)から操作しようとしたときには、今の状態がわからないので、結局使えないです。つまり今のこの手のデバイスでは、TVの電源をOFFにすることすら、できないのです。私がボイラーに設置した指ロボットも同じで、ボタンを押すという操作なので、1回でも失敗したらONとOFFが逆になります。それでも自分でアプリでON・OFFする場合は、スマートプラグが電力使用量を計測してアプリで把握できるので、電力使用量からON/OFFの状態を推測することはできます。スマートプラグが測定できないような電力使用量であれば、常にONでも良いくらいですから、これは使えます。が、「シーン」の設定では、それを条件にできませんから、自動化する場合は、毎回間違わずに指ロボットが働いてくれると信じるしかありません。ONにするときに「1回押す」、OFFにする時に「1回押す」が毎回正確に行われることが条件になりますし、途中で人が指で操作しないようにもしなければなりません。ただし、家の照明のスイッチがトグルタイプのスイッチであれば、指ロボットは「押す」動作ではなく「スイッチ」動作になるので、この場合はON・OFFが明確に把握できます。一般家庭のリビングで、TVもエアコンも照明機器も、確実にON/OFFできないとしたら、全然意味ありませんよね。

照度計の罠

ハブは各デバイスとBluetoothで接続されるので、家の中心に置いたほうが良く、我が家ではリビングに置いています。家の中ならどこでもだいたい同じですが、この状態で、ハブの照度計を使って、シーリングライトのON/OFFができるかというと、出来ません。なぜなら、暗くなったライトをON、明るくなったらOFFと設定すると、暗くなった=>ライトがON=>明るくなった=>ライトがOFF と無限ループになるからです。照度計を屋外に設置すればコントロールできるかもしれませんが、そんな照度計はありませんし、屋外の明暗ではなく、部屋の明るさでコントロールしたいので、必ずしもそれが一致するとは限りません。加えてその部屋に別の照明があったら、それをつけた途端にOFFになりかねません。LDKの場合Lのライトを自動にしたくても、DやKのライトでオフになってしまったりして、使えないということになります。

家族の存在

自分の生活パターンはだいたい安定していても、それが家族の生活パターンと100%一致しているということは稀です。○時になったらTVをオフとかしたくてもできません。「OKGoogleおやすみ」と言っても、まだ家族が起きているなら自動でどうこうできない場合がほとんどです。すっごい大きな家に一人で住んでて、あれこれやらなければならず、それが大変だという人には便利かもしれませんが、日本の一般家庭で便利だという状況はほとんど無いような気がします。

電源ON/OFFでは、心配な機器が結構ある

例えば、TVは、リモコンにOFFがなくて、電源ON/OFFができないなら、コンセント引っこ抜けば良いじゃんと思う人はどれだけいるでしょうか? もしかしたら、録画中かもしれないし、そうでなくても、HDDが回転している状態でコンセント引っこ抜いたら、なんか悪い事が起きそうな気がします。ボイラーなどでも、電源OFFからしばらくファンが回っていたりのクーリングアクションがあってから電源が切れるタイプのものは少なくありません。我が家のボイラーもそうです。それがあって、私はボイラーに指ロボットを使うようにしたのですが、指ロボットを使っても、Switchbotの「シーン」には待機が無いので、オフ動作では、プラグをOFFにできません。なのでオンでは、プラグをONにして指ロボットでボタンを押すという設定、オフでは、指ロボットでボタンを押すという設定にして、プラグの方は、気が向いたらスマホで電力使用量をチェックしてOFFになっていそうなら自分でOFFにするしかありません。因みに我が家のボイラーは、OFFでも数ワットの待機電力を消費するので、本当はスイッチOFFならコンセントを抜きたいところですが、スイッチONに比べるとたいした消費電力ではないので、そこまでこだわる意味もないかなとは思います。

要するに、確実にコントロールすることが難しいものが、多々あるということで、どこかで妥協しなければならないため、妥協できないなら、そもそも自動化すべきではないという事も考えられます。

状態がわからない

例えば、玄関から人が入ってきたら在宅で、出ていったら外出かというと、そういう事はなくて、家族全員が外出なのか、誰かが家に居るのか、また、我が家の様にピアノ教室になっている場合は、私でも妻でもなく、生徒さんが出入りするので、結局玄関ドアの開閉だけでは、家の中に誰がいるのかがわかりません。そんな状態で一体何がコントロールできるのでしょうか? 最低でも、私のスマホと妻のスマホの両方が家の中にない場合は、留守だと判断するくらいのアルゴリズムは欲しいところですが、それすらありません。人感センサーが使えるかといえば、Switchbotの人感センサーは、熱検知ではなく動体検知です。熱検知のセンサーでも似たようなものですが、TVの前でじっとしている人、布団に入って寝ている人がいる場合に、「人が居ます」と検知することは稀です。私はトイレに人感センサーを設置してウォシュレットのON/OFFを設定しましたが、座って用を足している時は、数秒で「居ない」になります。そのタイミングで、ウォシュレットがOFFになったら、結局使えません。幸い我が家の2Fのトイレには窓がないので、明るくなったらON、暗くなったらOFFとしましたが、それってもやは人感センサーではなく、明暗センサーということです。玄関に顔認識機能付きのカメラを設置して、出入りを常に把握して、リアルタイムに誰が家にいるのかを把握できるようなデバイスでも出て来ない限り、「シーン」設定は難しいものが非常に多いです。

シーン設定の貧弱さ

Google Homeでは、センサーをトリガーにできませんから、センサーをトリガーにする場合には、Switchbotアプリのシーンを使うしかないのですが、そうなると、このシーン設定の貧弱さがかなりネックになります。待機が無いというのも最悪ですが、状態を保持できない、条件にできないというのも問題です。例えば、状態については、自分で、全員家に居るとか、一人だけ外出中とかを、スマートタグとかを使ってシステム(ハブ経由でクラウド)に知らせることができたとしても、シーンの条件にそれが指定できないのであれば、シーンの自動化はできません。家に誰かいるときは、夜になったらリビングの灯りをつける。の、「家に誰か居る時は」が指定できません。

壁コンセント用の節電スイッチで十分では?

省エネタップ というのものがあります。例えばウォシュレットの場合、座ってから自分でスイッチをONにしても、結構水があたたまるので、十分だと言えます。流石にコンセントの抜き差しを毎回するのは大変だったのですが、このスイッチを取り付けてからは、それでもいいかなと思えるほどで、実際、現在1Fトイレはこれです。と言っても、教室がある時は生徒さんに自分で操作してとは言えないので、基本、外出時にOFFにするだけですが…

我が家の場合

それでも、我が家ではSwitchbot を導入しました。いろいろ諦めた結果、それでも使えそうなところがあったので、そこだけは使おうと思いました。それが次のようなところです。

- 寝室兼仕事部屋のシーリングライト(というか裸電球)をスマート電球に交換(これが最初)

- 玄関のポーチライトをスマート電球に交換 ※もともと光センサーでON/OFFするようになっていたが、電気屋がセンサーを間違えて取り付けていて、手動消すスイッチが使えず、朝まで消せなくなっていたので交換(ついでに蛍光灯=>LED化)

- 玄関から誰かが入ったら通知 (防犯の為) ※通知だけで何も連動しません。

- リビングの部屋の温度と湿度をスマホで把握 ※特に外出先でわかるのは便利です。

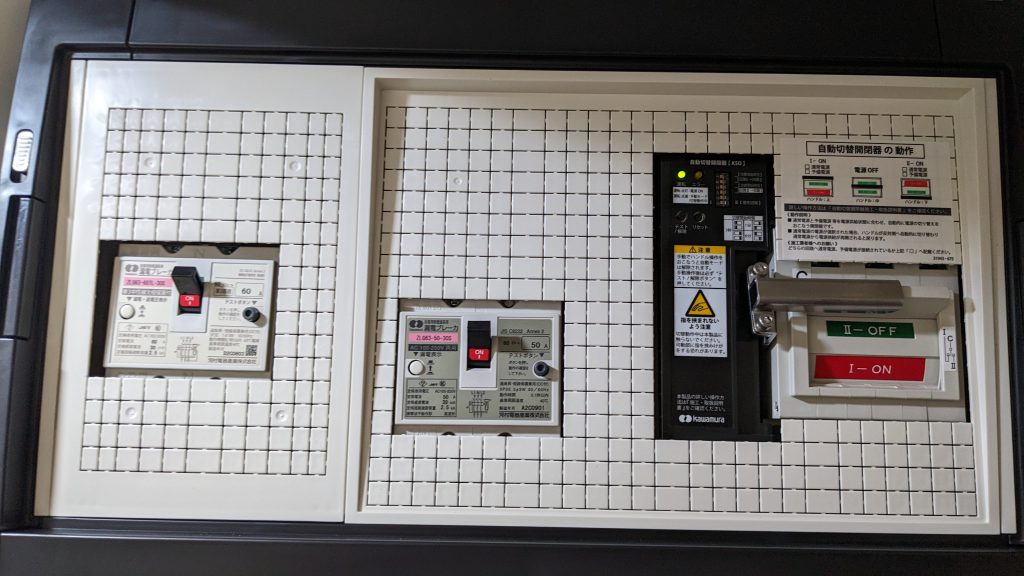

- リビングの部屋の温度が 20度を下回ったら、セントラルヒーティングをON

- リビングの部屋の温度が、21度を越えたら、セントラルヒーティングをOFF

- セントラルヒーティングのボイラーの電力消費量をリアルタイムで把握

- 2Fのトイレが明るくなったらウォシュレットをON

- 2Fのトイレが暗くなったらウォシュレットをOFF

これだけです。玄関ドアは、夫婦で外出中に侵入者があった場合だけ、通知の意味があります。ただし、通知があったとしても、警察に通報するなんてできるほどの信頼性はありませんから、電話をかけるとか、シーリングライトをONにするとかして、家に誰かいるように見せたりして撃退するしかありませんが… 基本はASAPで家に帰るということくらいでしょうか。

トイレは、1Fのトイレには窓があって、明暗センサーでコントロールできないので、1Fのウォシュレットは電源入れっぱなしです。GWなど長期で教室がお休みのときや泊まりで外出流の時は、スイッチをOFFにします。ウォシュレット自体には節電モードがありますが、あれはまったく使い物になりません。1日24Hのうち、ウォシュレットを使う時間なんて、30分にも満たないのに、そのために、ずっと水の温度をキープしているのですから、まったくの無駄です。

一応、ハブをリビングにおいているので、「OK Google 電気をつけて」とか「OK Google TVをつけて」とかの操作は出来るようにしましたが、正直リモコンのほうが便利です。

ライト関係を忘れていたので追記しましたが、もともとは、寝室兼仕事部屋のシーリングライトをスマートバルブに交換したのが最初でした。スマートである必要はなかったのですが、40Wを使っていて、ちょっと暗かったので交換しようと思っていたところスマートバルブが安かったので交換。色も変えられるし、時間指定でON・OFFできるので、目覚ましとか何かの合図代わりにもよさそうだし、時間で消せるのも良いかなと思って。ポーチライトは、明暗センサーがだめになったと思って、何年も使っていなくて充電式のライトを使っていたのですが、めんどうになった為、センサーを替えようと買った時に電気屋が間違った型番のセンサーをつけたので、強制OFFができなくなっていたのでした。新しいセンサーは届きましたが、明暗センサー自体は動いているし、新しいセンサーに変えたところで毎日自分でオフにするのもめんどうだなと思って、センサー交換はせず、蛍光管をソケットかましてスマートバルブに交換しました。ある時間までは 20%、そこから100%、レッスンが終わる時間頃からまた20% としました。明暗センサーは機能しているので、20% -> 100% -> 20% -> OFF となります。スマートバルブにとっては、毎日停電している状態になるので、停電警告が来るのが煩わしいですが、期待通りに動いています。

人感センサー付きLEDバルブ

実は、もう10年以上前から、我が家の廊下とユーティリティは、センサー付きLEDバルブになっています。廊下は、玄関からユーティリティまで3つのバルブがあるのですが、壁スイッチを入れると、玄関側は常時点灯、後の2つは人感センサー付き、ユーティリティも人感センサー付きです。流石に玄関側を人感センサー付きにすると、玄関入った時点で点灯しなかったり、人が通るたびに付いたり消えたりしては、レッスンのじゃまになるので、これは常時点灯にしたのですが、廊下の奥とユーティリティは人感センサーで正解でした。妻のレッスンでは、生徒は外から入ってきたら、まずユーティリティに行って、手を洗ってから教室に入るルールなのですが、常時ついている必要が無いのと、順に点灯するのである種誘導灯的な役割にもなっています。ネットにつながっているわけでも操作でいるわけでもありませんが、これだって、スマート?ホームと言えなくもなく、案外こんなので事足りてしまうことも多いです。