インデックスは一つに絞る

NISAで積み立て投資できる投資信託は色々あるが、最初の頃よく出ていた質問は、オルカンとS&P500が人気だけど、分散投資が良いということなら、両方持ってはだめなの? というようなもので、分散投資の意味を勘違いしているものが多かった。

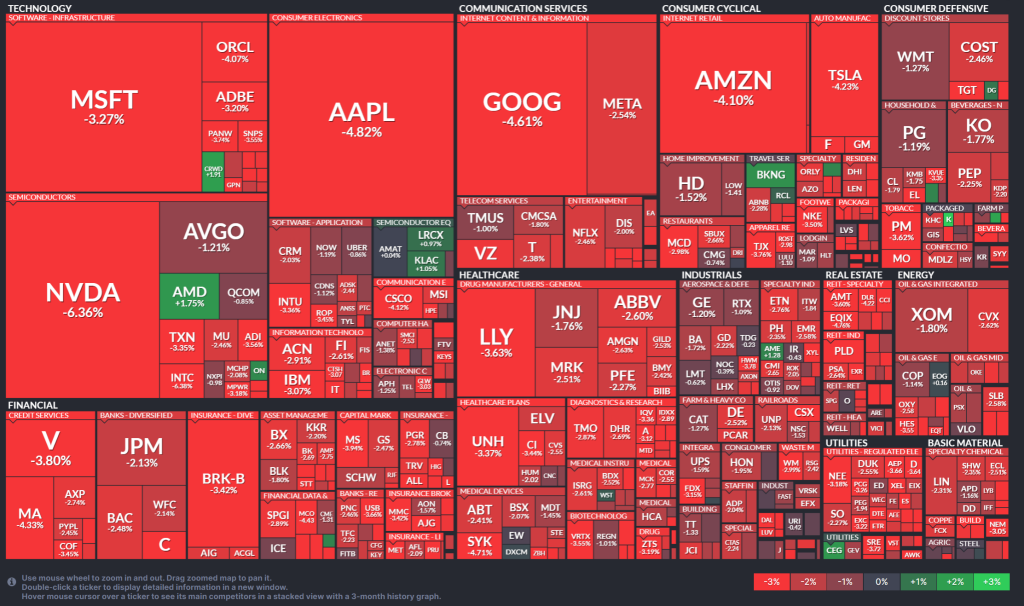

この切り口での分散投資は、いずれかの個別銘柄ではなく、複数の銘柄に投資してリスクを小さくしましょうという事だけど、どの程度分散するのかという事は、それぞれの事情で決めましょうという事。数字上では、50程度以上で分散すると、分散の効果が十分出るらしいが、その50をどのように選ぶか次第となる。オルカンは、世界中の株(2900社以上と言われている)、S&P500は、米国の500社の株に分散するし、どちらも、様々なセクターの株を含むので、十分に分散されていることになる。その他の指数連動型は、それぞれ、オルカンやS&P500より狭い範囲での分散になる。例えば、ハイテク株だけで構成されているものは、分散されているとは言え、ハイテク株が弱い時期は不利になるし、ラッセル2000のような中・小型株の指数では、景気に左右されやすいとかの特徴があるので、自分の状況や目的に合った分散を選ぶのが良いということになるが、では、オルカンとS&P500の両方を選ぶのは、どのような状況なのか? ダメではないが、どのような分散を望んでいるのかが決まっていなくて、別の軸(分散を勘違いしている)で選んでいる事になるので全く意味がないということになる。オルカンがS&P500を含んでいるということを考えれば、オルカンを選ぶのであれば、S&P500を持つのはおかしいし、S&P500を選ぶならオルカンを持つのはおかしいということになる。

バランスファンドはダメ

4資産均等型とかのバランスファンドは手を出さないほうが良い。これは、日本株や債権がダメというのと同じ様な理由になるが、巨額の投資であればそういう分散はメリットもあるかもしれないけど、個人レベルでは、ほとんど意味がない。パフォーマンスは悪いし、リスクヘッジにもなっていないし、むしろ、日本株や債権が足を引っ張る形にしかならない。非常にリターンが少なくて、それゆえ、複利が効かず、株価がちょっと下落したら、すぐに含み損になってしまうから、続けるのは難しい。

長期投資で、日本株はダメ

日経225とかTOPIXとかの日本株のチャートを見れば、一目瞭然で、今年になってから急に4万円台とかの高値を付けたりして騒がしいけど、人口とか企業の成長性とかを考えた場合、オルカンやS&P500のような緩やかな右肩上がりの成長を期待できないので、NISAには不向き。日本株は、短期・中期の投資向けで、サテライトでやる分には良いけど、コアで持つと後悔するというか、落ち着かないと思う。20年も落ち着かない状況が続くと思ったらぞっとする。

長期投資で、個別銘柄はダメ

例えば、日本で安定していそうなTOYOTA株であっても、上がったり下がったりするし、なんなら、下がっている期間がかなり長い上に、長期で持っていたら緩やかに上るのかというと、まったくそんな期待はできない。長期投資は、長期では緩やかに上るというところに期待をしての投資だから、個別銘柄で長期投資をする場合は、余程その銘柄を信じていなければならない。信じられる銘柄がある人だけ。そして20年の間にその会社が倒産してしまっても、仕方ないと諦められるほどに惚れ込んでいる人だけだ。

ホールドが常にベストの選択肢ではない

NISA長期投資は、何があってもホールドがベストプラクティスだが、それは、株式自体が終わることが、世界の成長が終わる、人類の歴史が終わるという事につながっているからで、人類が終わっている状況でお金を持っていても仕方ないよねって事。だったらゴールド持っていればよいのでは?と思う人がいるかもしれないけど、そんな状況では、ゴールドは単なる鉄くずにしかならない。いくら持っていても誰もゴールドを買ってくれないからね。

ただ、S&P500の場合は、世界というより、米国企業に投資しているので多少違ってくる。一説によれば米国経済が世界のリーダーなのは、2030年くらいまでという話もあって、その後はインドあたりが台頭してくるのではないかということもあるらしい。そんな事誰にもわからないと思うけど、米国企業が今や世界で商売しているということを考慮したとしても、米国集中投資がベストな選択ではない時期が来る可能性はある。そういう状況では、必ずしもホールドがベストとは言えないので、10年後、20年後に世界の状況が変わってきたら、頑なにホールドせずに、慌てずに徐々に銘柄を切り替えていくことも考えた方が良いと思う。

NISAだって売っても良い

NISA枠(それがその時もあるのかどうかわからないけど)は、それが一杯になったあとは、それを売却した分は、翌年に復活するので、12月に売却して、翌年の1月に、別銘柄に切り替えるというのを5年間で行って入れ替えるというタイミングが来るかもしれない。

枠が埋まっていないのであれば、例えば、いろいろ迷って銘柄を絞りきれずに失敗したと思ったら、いつでも売って良いのだ。枠が埋まっていたとしても、NISAは売ってはダメだと思い込まずに、本当に必要なら売るべきだと思う。

ただ、必要も無いのに、多少下落したからとか含み損が出たからといった理由で、怖くなって長期分散投資を途中で売ってしまうのだけは避けたいものだ。

NISAは何があっても売らない銘柄を選択

NISAが長期での運用を前提としていることを考えれば、特定のテーマに絞られているような分散は適さないというのも、すぐにわかってくる。20年後というより、今から20年後までずっとハイテク株が世界をリードしていくという確信があるのであれば、NASDAQ 100 とか、今のリーダー銘柄がずっと変わらず伸びていくという確認があれば、FANG+とかでも良いのかもしれないが、そんなことは誰にもわからないし、そうならない可能性も十分高いので、オルカンかS&P500のように、様々なセクターに分散されているものを選択したほうが良いように思う。

オルカンやS&P500では、十分なリターンが得られないという欲張りな人は、NISA枠の外で、完全な余裕資金で自分がこれだ!と思う銘柄に投資すれば良いだろうし、もしそちらで利益が出たら、利確してそれを、NISA枠のオルカンやS&P500に回すという方法がある。特定口座で利確した場合は、20%の税金を取られるが、それをNISAに入れたあとは税金はかからない。それに、そのような投資は必ずしも利益ばかりではないので、時には損切りも必要になってくるけど、特定口座であれば、損益通算が使える。(NISA口座は無税なので損益通算はできない)

あるいは、貯金が十分にあって、NISAの1年分の枠 360万を超えて余裕資金がある場合は、それを貯金のままにするのではなく、来年以降のNISA口座用に特定口座で運用しておくという手段もある。この場合は、NISA口座で持っている銘柄と同じ銘柄を持っていても良いと思う。

いずれにしても、銘柄はシンプルに、NISA口座はオルカンのみか、S&P500のみなど、自分の状況と目的と長期ということを考慮して、1銘柄に絞るというのがベストな選択ではないかと思う。

NISAの評価損益は気にしない

含み益が出ても売らず、含み損となっても、損切りせずと決めているわけだから、評価損益を気にする必要はないし、最初に決めたことからずれて、利確したくなったり、損切りしたくなったりと余計なアクションを起こしてしまうきっかけとなってしまうかもしれない。評価益がでているときは、つい無駄遣いをしてしまうかもしれないし、評価損となっているときは、無駄に悲しい気持ちになるかもしれない。それが家庭や日常生活に悪影響を及ぼす可能性も否定できないので、それであれば、見ないほうが良いと思う。

NISA枠を超えた余剰資金の運用

NISAの積み立て投資とは別に余剰資金がある場合、翌年のNISA枠に使うまで銀行預金ではもったいないと考えた場合、その一部を、短期・中期で運用する場合は別だが、現金の代わりに投資しておく場合は注意が必要だ。それが、NISA枠の銘柄と同じであれば、プラスでもマイナスでもそのままNISA枠に移せば、長期投資を継続していることに変わらないので、損切りしても税金がかからないからOKと言えなくも無いが、異なる銘柄の場合、通常はS&P500よりリスクの大きな銘柄を選ぶことになるので、NISAに移したい時に含み損だった場合、S&P500より遥かに大きな含み損になる可能性があり、この場合は、現金で持っていたほうが良かったという事になる。また、同じ銘柄であっても、こういった資金を、一括で何かに投資するのはちょっと考えものだ。

というのも、NISAに移すことも考えて、長期運用を前提に投資するということになるだから、短期の値動きに左右されないような投資方法にしなければならないからだ。一括で買って直後に大きな下落がきて、翌年まで含み損なんて状態になったら、何の意味もないし、翌年のNISA分に別の資金を当てなければならなくなる。

そうなると、やはり、分散投資ということになる。仮に120万あれば、NISAの積み立てと同じタイミングで、毎月10万ずつ積み立てておくくらいが丁度良いのではないだろうか。確かに株価が右肩上がりであれば、一括で120万入れたほうがリターンは大きいが、これはあくまでも長期投資の中でのNISA枠の制限による暫定措置であるという事を考えたほうが良いように思う。

ゴールドのポジションを持つ

ゴールドは、基本上がらない(キャピタルゲインはなし)くらいに考えていたほうが良くて、むしろ、下がるなら、世界は良い状態で、株式は好調なんだと考えるくらいで持っていたほうが良いかもしれない。ゴールド自体の値段が変わらないので、円安で買って、その後円高になったら、かなりマイナスになる。その逆ならプラスになるが、それはあくまでもその時の為替で計算したらそうなるというだけの話であって、ゴールドの価値は変わらない。

とすれば、ゴールドを買うなら、NISAの積み立てと同じタイミング、同じ額が理想かもしれない。その時買った株が下がってもゴールドは下がらない(上がっても上がらないけど)ので、株を買った時の現金の価値をキープしておくことになるから、株のリスクの軽減になる。200万の株が 100万の価値になってしまったとき、100万の株と100万のゴールドでも合っていれば、50万の株と100万のゴールドで 150万残ることになる。200万の株が400万になるときは、300万にしかならないが、+100万であることにはかわらない。どのくらいリスク回避するかは、ゴールドを買う割合で調整すれば良い。

で、ゴールドを持つ意味は、そういう事ではなく、投資を継続する上での安心感と、インフレ対応の方が大きい。仮にゴールドが買ったときより下がって含み損になっている状態であっても、株の様に大きくは下がらないという安心感があるので、株が大きく下がり続けている間でも、その怖さを和らげてくれて、株のホールド力を高めてくれる。インフレが進んで「物の値段」が上がる時、ゴールドは「物」なので、一緒に上るため、現金で持っていたら目減りしてしまうのを回避することができる。というあたりが、ゴールドを持つメリットだと思う。

ただし、全然上がらないし、なんなら下がるので、ゴールドを買ってよかったという実感を得られるということは期待しないほうが良い。保険と一緒で、それを実感する時は、負の何かが起きた時くらいで考える。 精神安定剤だったり、流動性が高いので、株価が下がった時にゴールドを売って、株を追加で買う資金にあてるといった使い方を想定したほうが良さそうだ。

インド株は、長期でコツコツと

米国経済は終焉を迎える。次は、インドだ。という話をあちこちで聞く。実際インドの NIFY50とかの指数は、S&P500のように、長期で緩やかに上昇している。なぜ次はインドなのかについてはいろいろとネットで説明されているが、人口を理由にしている事が多い。うまく進めば、今後労働人口の増加とともに、インドはどんどん発展していくだろうという見通しなのだ。しかし、それはいつ頃だろうか? 現状は米国経済は弱いのだろうか?インドが台頭してきたときに、米国はそんなに弱くなっているのだろうか?といろいろ考えると、今は、米国株中心、状況を見ながらインド株に切り替えていくか、とりあえず今からインド株は細く長くが良いのではないかと思う。今でも徐々に上がっているわけだから、あるタイミングで切り替えるより、長期でコツコツが良さそうだ。

大きな資産を運用しているのでなければ、債権は特に考えなくても良い

リターンは小さいし、リスクヘッジにならないしで、あまり良いことが無いので、現金で十分だし、債権より、ゴールドを検討したほうが良いように思う。債権といっても、社債とかでは不安だから、結局国債になるが、日本の国債なら銀行の定期預金の方がマシだし、米国の国債は為替リスクなどもあるので、メリットがあまり無いように思う。

鬼の居ぬ間に

Sell In May もそうだけど、8月と9月は、米国の機関投資家がお休みとなるようで、マーケットは静か。閑散に売りなしと言われるように、売りも買いもないので、穏やかな感じがする。これは、大きく儲けたい人達にとってはお休みタイミングだと思うけど、健全な取引をしたい人たちにとっては、とても良い時期ではないかと思う。突然これといった理由もなく、下がる事も無ければ、いきなり上がる事もない。良い銘柄はゆっくりと上昇して、そうでないものは下がっていく。大きなローテーションもなく、極端な動きもないので、大きく儲けることはないが、心穏やかに練習ができる時期でもある。まさに、鬼の居ぬ間の穏やかなひと時なのだ。しかし、そんな日々にもいつか終わりが来る。今年は、9月のFOMCの利下げがあるかもしれないので、8月末くらいから動きが出てくるのではないだろうか。ということで、プラスであってもマイナスであっても、長期以外のものは、8月の最終週あたりを目処に、一旦手仕舞いすることを考えた方が良いのかもしれない。とはいえ、9月に利下げがあれば、9月から10月で、大きく上がる可能性もあり、8末で引いてしまうと、残念なことになる可能性もある。様子見をしようにも、”それ”は突然やってくるので、どちらに掛けるかを決めるしか無い。3割残して7割引くか、その逆か…