LEDに取り替えているということもあるのですが、走行中のマップランプって眩しくないですか?

助手席って意外と暗い

運転していると運転に集中しているので、あまり気にすることも無いのですが、夜のドライブ中の助手席って意外と暗いのですよね。時々、飴もらったり、何かを確認してもらったりすることがあるのですが、その時手元がまったく見えず、マップランプをONにしないとならないことがあります。停車中はまったく問題ないのですが、走行中にマップランプをつけると、それがフロントウインドウに反射して、前がかなり見づらくなります。なので、妻もそれを気にして急いで探して急いで消すみたいな事になってしまいます。

些細なことではあるのですが、運転しづらくかつ、助手席の焦りみたいなものが加わって、運転に集中できないというか、そういう時間が生まれてしまいます。そういうときはスピードを落としたりして対処するのですが、運転中車内に余計な緊張感を作りたくないなぁと思って、良い方法が無いか探していました。

飛行機の座席の読書灯

そういえば、似た状況として、飛行機の座席があるなぁと思いました。もちろんパイロットの視界の問題ではなく、周囲の席の人のことを気遣っての装備だと思いますが、飛行機の頭上にその座席専用のスポットライトみたいなのがついていますよね。あれを思い出しました。車のマップランプも似たようなものだったらよいのにと。要するに車のそれは、照射範囲が広すぎるのではないかと。

とはいえ、車のそれは、停車中は広範囲に照らすことによるメリットもあって、常にスポットが良いとも言えません。もしかしたら、高級車には、ダブルのランプがついていたり、照射範囲を変えられる機構がついていたりするものもあるのかもしれませんが、フリードのマップランプは至って普通のものです。

別売りのマップランプ

調べてみると、フレキシブルマップランプとか、助手席のバイザーの裏側のバニティーミラー?のランプを使ったりとか、あるいは助手席の天井に取り付けるものとかいくつかの方法があるようでしたが、どれも今ひとつだし、値段も高そうだし、取り付けも結構大変そうなものばかりです。でも、私と同じように思っている人がいるんだなぁと思いました。

読書灯

飛行機の座席のライトは読書灯という位置づけでしょう。なので読書灯はどうか?ということで、Amazonで物色してみると、何種類かタイプがありました。最近人気?なのが、首にかけるタイプで、首にかける扇風機みたいな形をしていて、両側がスポットライトになっています。片側がスポットランプでもう片側がちょっと違う感じになっているものなど、バリエーションがあるようです。他には、ヘッドランプみたいなものもあります。しかし、こんなものを持っていたとして、果たしてみかこさんが使ってくれるでしょうか? 答えはNOですね。ヘッドランプなんて死んでも付けてくれないでしょうし、首のもなんだか安定しないとか首が痛いとか重たいとか、自分でも助手席でこんなもの首に付けてまで何かしたいとは思わないのに、みかこさんが使ってくれるとは思えないです。家で読書する時には良いかもしれませんし、病院の相部屋でベッドで使うのには良いかもしれませんが、車の助手席はありえないですね。

本に挟むタイプの読書灯

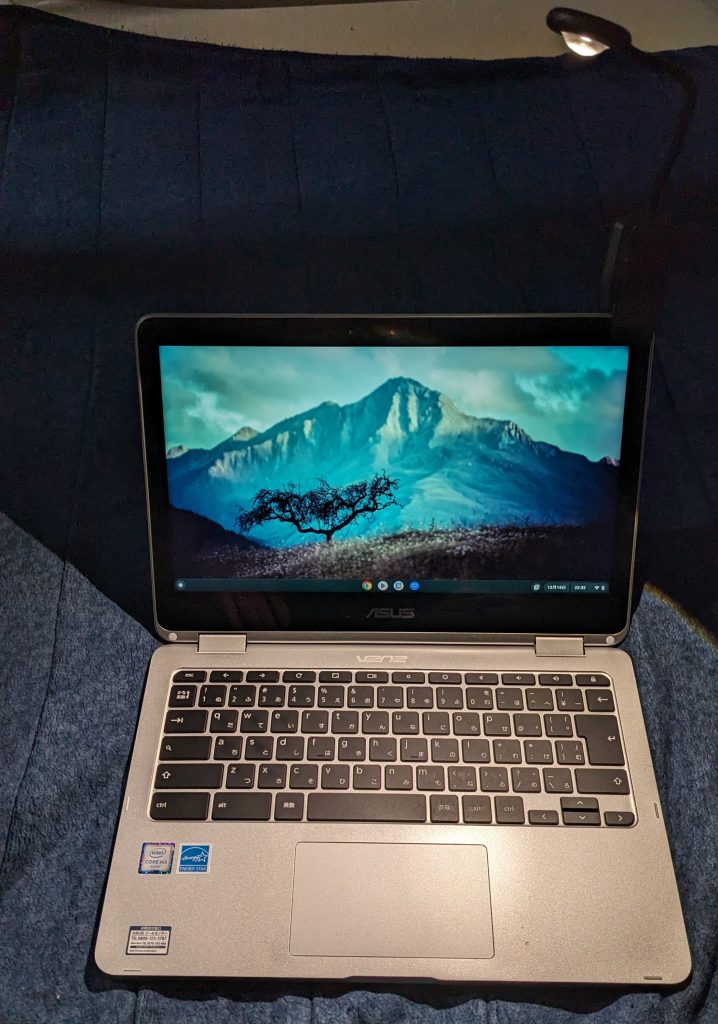

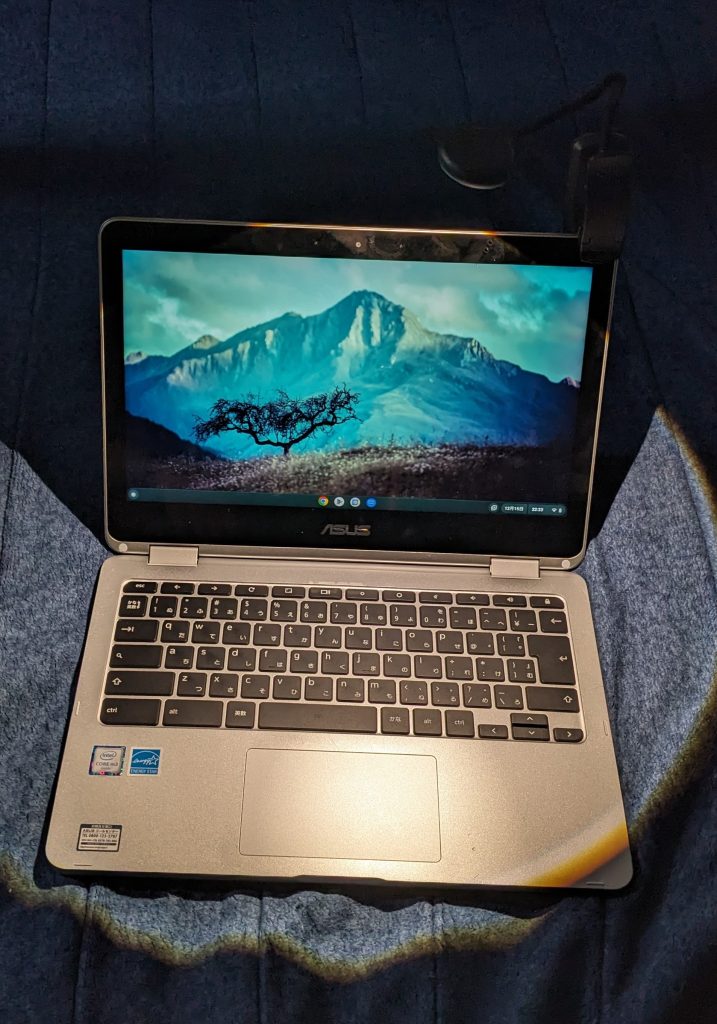

いろいろ探しているうちに、本に挟んだり、机に置いたり、周辺のどこかにクリップしたりして使える読書灯が見つかりました。

これにもいろいろありましたが、その中でも、一風変わった形 のものを見つけまして、それが今回紹介したいマップランプ….ではなく読書灯です。

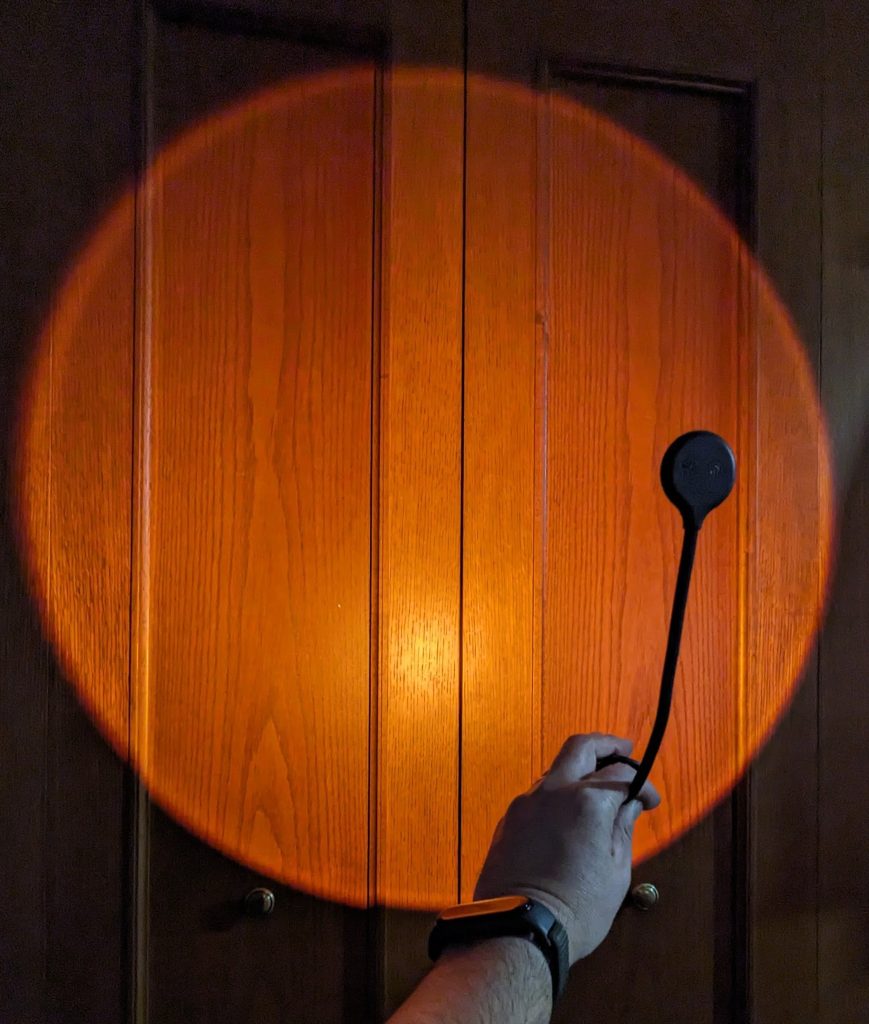

全体の形は、フレキシブル読書灯といった感じでそれほど変わってもいないのですが、注目すべきはこのレンズです。レンズの後ろにCOB(ChipOnBoard)タイプのLEDが組み込まれているのですが、LEDの直進性と半球形のレンズをうまく組み合わせていてシンプルな構造なのに綺麗な丸い光を作り出します。通常スポットランプというのは、レンズを使って光を集める構造をしていると思いますが、これは逆に、LEDの光を円形にすることでスポットランプを実現しているのです。この構造のせいかどうかわかりませんが、かなり明るいですし、エッジが立っているのに、光が柔らかく均一なのです。しかも構造がシンプルなので軽量だし、小さいし値段も安い。これは読書灯には非常に良いデザインだと思ったと同時に、まさに私が求めていたマップランプではないかと。台座がクリップになっていて、置くだけでなく、どこかに挟むこともできる。このクリップも先端が可動式で挟みやすいのです。

サンバイザーに挟む

これはサンバイザーに挟んで使えるのではないかと思いました。ただ、私は前席の頭の上に板を渡して軽量の物の物置にしているのですが、その板に挟んでみました。

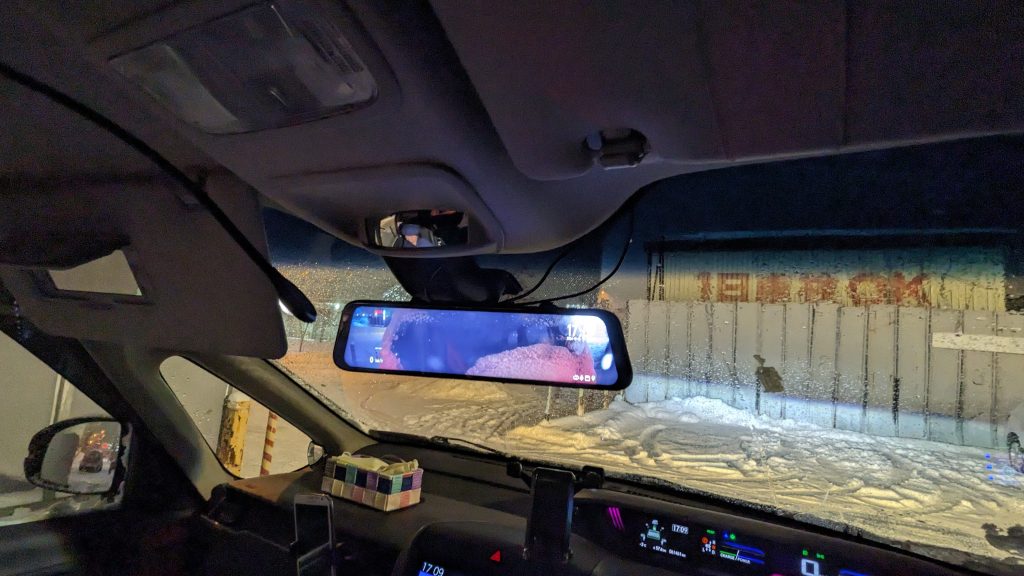

なかなか良い比較写真が撮れなかったのですが、左がマップランプをつけたところで、右が、この読書灯をつけたところです。マップランプは視界にかなり入ってきて眩しくて、実際運転中は前がかなり見づらくなりますが、読書灯はついているようにすら見えません。

みかこさんに乗ってもらって、バッグから何かを取り出すふりをしてもらったのがこの写真ですが、どうですか?くっきりとした光の輪が手元を明るく照らしています。これで、運転席にはまったく影響が無いのです。

どこにでも取り付けられる

これは、本来読書灯なので、USB-C で充電できるバッテリー式なのです。しかも普通の読書灯より少し容量が大きいらしく、軽量ですが、そうとう長時間使えます。私はこれが気に入ってもう一つ買ってベッドサイドで使っていますが、夜点灯したまま寝落ちしても、朝までついていますし、なんならそんなことを3日くらいやってもついているのではないかと思うほどです。気が向いた時に充電するくらいですが、いままで車のものもベッドサイドのものもバッテリー切れで消えたことがないです。

持ち運び用と、結構しっかりしたケースもついていて、くるっと丸めてケースに入れれば、荷物の中にもぽんと入れられますから、車の移動だけでなく、電車や飛行機などでの移動中にも使えます。先日も小樽のホテルに泊まった時に、ホテルのベッドランプが使いづらかったので、これを使いました。隣のベッドで寝ているみかこさんに光を当てること無く、本が読めましたし、トイレに行くときも部屋のライトをつけづにこれを持って移動できました。

キャンプにも

たかがLEDライト、されどLEDライトなわけで、キャンプに行くと、夜のLEDライトは非常に重要なアイテムです。例えば、大き目のランタンとかを持っていたとしても、食事中に手元を照らすもの、トイレに行くときの明かり、寝る時の自分だけの明かりなど、いろいろなタイミングで明かりが必要で、特にスポット的な明かりが欲しいことが意外と多いです。例えばオイルランプでムードのあるキャンプサイトを作っているのに、昼白色の蛍光灯みたいなのをつけてしまっては興ざめですし、トイレに行くときは、白の方が見やすかったりします。点灯時間ものによっては、2時間くらいしかもたないものもありますし、大型のものは持ち歩くには重かったりしたりもします。そのため複数のLEDライトを持っていたりしますけど、案外これはマルチに使えるなぁと思いました。

色と明るさ

通常この手のものは、昼白色、電球色、意味不明な赤い色、点滅みたいになって、スイッチが一つでロータリー式に切り替わるので使いづらいのですが、例えば、電球色から昼白色にするのに、赤やら点滅やらを経過しないとならないので、それが苦痛だったりします。しかし、この読書灯は流石に赤とか点滅は無いですし、昼白色から電球色まで5段階で色温度を変えられます。しかも本来が読書灯ですから、目に優しいのです。メモリ機能もついていて前回の色を覚えています。明るさも無段階で変えられます。

他にも

アームがフレキシブルなので、方向は自由に変えられます。また、スイッチがヘッドについているので、どのような状態で使ってもスイッチを押しやすいのです。台座ではなく、灯りの場所にスイッチがあるというのは、良い設計だと思いました。この光の特性を活かして、ベッドルームやリビングルームでのくつろぎタイムでの間接照明としても使えると思います。マップランプ探しから始まりましたが、見つけたものは、マップランプにとどまらず、様々な用途に使えるマルチなLEDライトでした。

(追記)お気に入りの使い方

2つ買って、一つは車のマップランプ用兼キャンプ用で、もう一つは自室用に使っているのだけど、自室用の方は、最初は壁を照らしたり、天井を照らしたりして間接照明風に使って楽しんでいたのですが、真っ暗な状態だと、最低の照度にしてもまだ明るいので、寝る前に消してしまったりしていました。それはそれで良いのですが、ふと思いついて、光を床に向けて足元灯として使ってみたところ、これがかなり具合が良くて、以来、朝までつけっぱなしなことが多くなりました。歳のせいか夜中にトイレに行くことがあり、あるいはのどが渇いてお茶を飲みたくなったり、朝起きたときにまだ暗かったりして、リモコンでシーリングライトをつけていたのですが、いきなりかなりの明るさになるので、特に夜中は目が冴えてしまうんですよね。足元さえ見えれば良いので足元灯があれば良いなと思って、これを使ってみたのですが、ベッドで寝ていることもあって、自分の目の高さより上の明かりは気になるのですが、下はほとんど気にならないものなのですね。バスや飛行機やコンサート会場などの足元灯も、ほとんど気になりませんが、あの感じです。最低照度で数日使ってもバッテリーが切れないので充電の手間もそれほどかかりませんし、なんならUSB繋ぎっぱなしでも良いかもしれません。(そう、これ充電中でもちゃんと点灯するのです)車の助手席のマップランプと足元灯って、用途としては案外似ているかも。