VAIO TAP 21 という巨大なタブレットのようなPCが安売りされていたので、これを購入したのが、 2015年の8月。安売りといっても、VAIOだし当時は結構PCが高かったので、65,000円くらいだった。相当我慢して使っていたけど、まだ8年くらいなんですね。購入当時のWindows は 8 だったかと思いますが、その後 10 になって、11にはできずで、今まで使ってきました。さすが SONYのVAIOだけあって、大きな問題も起きず、時々USBの外付けHDDが認識できなくなるとか、イーサのコネクタがやはり認識しなくなるといった事で、ガムテープで貼り付けたりが必要でしたが、コネクタ類は負荷がかかるので、しかたないところもあります。本体自体は、バッテリーが流石に駄目になりましたが、ACアダプターで問題なく稼働していました。

不満な点は、とにかく「遅い」「遅すぎる」です。タブレット型なので、バッテリーどころか、Cドライブすら交換できないタイプで、仕方なく外付けのHDD(比較的高速なもの)を、USB 3 で接続して Windows 以外をなるべくそちらに置くようにしていましたが、CPUは遅いし、メモリは少ないし、HDDもほとんど100%張り付きみたいな状態で、いっぱいいっぱいで動いている感じでした。にも関わらず、温度はそれほど上昇せず、ACアダプタという弱点はあるものの、火災等もなく、安心して使えていました。自宅サーバーは火災が一番心配なので、遅いけど余裕を持った設計のPCの方が安心して使えます。しかし、本当に遅く、ブログも1日1回は停止(実際には遅すぎてタイムアウト)してしまうような感じで、Windows 11 にもできないため、そろそろ限界かなと思って、アップグレードを計画していました。

しかし、日本のPCは、10万超えが普通だし、C国のPCは 24H 稼働させるには不安だしで、PCの選定で悩んでました。長く使うものなので、ある程度のコストは仕方ないですが、あまりコストがかかるようだと、クラウドの方が火災の心配もなく、楽だということになってしまいます。電気代については、今年から太陽光発電を入れたので、クラウドのコストと相殺という事はなくなってしまいましたから、ますますクラウドのランニングコストのほうが問題になり、みかこさんのブログの容量が巨大であることもあって、やはり自宅にサーバーを置きたいところです。選定条件としては、モニタ込みで10万以下、ACアダプタではなく、本体に電源内蔵タイプ、できれば日本製か有名メーカー製、余計なディスプレイアダプターなどがなく、消費電力がある程度抑えられていること、静音であること、できればSSDであること、外付けHDDが不要な程度の容量があること、HDDやSSDなどが換装できること、といった条件でミニタワーあたりを探していました。

中古PCという選択

https://jp.ext.hp.com/desktops/business/prodesk_600_g4_sf/

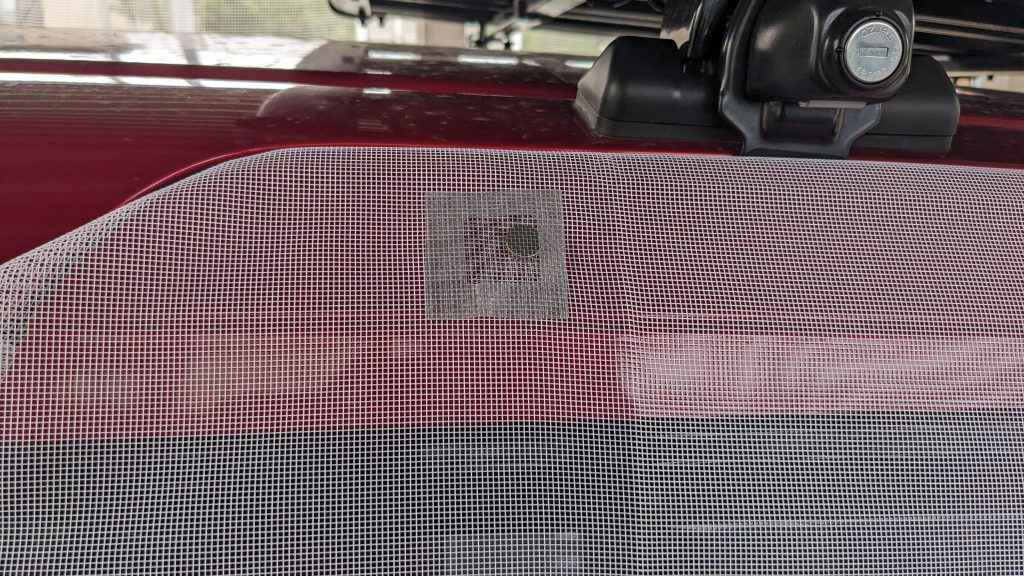

HP ProDesk 600 G4 というHPのPCが結構な数、中古で出回っていて、HPなので信用できると思い、Amazonで探してみたところ、Core i5 + SSD 1T に、Bluetooth + Wifi のアダプタ付きで、送料込みで約 3万円でした。パフォーマンス+消費電力+値段のバランスから、ここ数年は、プライベート用では Core i5 を選ぶことが多いのですが、SSD 1TB で Bluetooth + Wifi も使えてこの値段なら良さそうです。SSD まで中古なのか気になりつつも購入したところ、SSDは新品に換装されていました。 モニタは、以前気になって、なんとなく Amazonのカートに入れていた、PHILIPS モニターディスプレイ 271E1D/11 をあまり考えもせずにポチりました。モニタは何でも良かったので。Bluetooth + Wifiはあまり気にしていなかったのですが、いざセットアップするときになって、WiFiがあるのは便利でしたし、余っていたBluetoothのキーボードと、旧サーバーで使っていたマウスが使えて結果的に良かったです。Bluetoothと Wifi が使えるようになる、小さいUSBアダプタなのですが、こんな変なものがあるのですね。

サーバーの引っ越し

PCが到着したのが、発表会のタイミングだったのと、モニタが Displayポート(商品写真では、HDMIに見える)で、購入したモニタが非対応で、変換ケーブルが必要だったこともあり、1週間くらいは電源が入れられず、モニタ到着してからも、Windows のセットアップをしただけで放置していました。そして、昨日ようやく重い腰を上げて、引っ越しを開始しました。1週間位かかるかと思っていたのですが、結果的に1日で終わってしまいました。

作業の記録

- パーティションの切りなおし

- ブログに、BackWPupプラグインをインストール

- XAMPPの最新版をインストール

- phpMyAdminで、DBの新規作成(ユーザ名もDB名も前と同じにする)

- ファイルのコピー

- BackWPupで、ブログのDBを SQL でダンプ

- phpMyAdminでDBに、ブログのDBのバックアップをインポート

- CertBot を新規インストールして各ドメインを再設定

パーティションは、旧サーバーが最初Cドライブしかなく、Cのみで運用していたのを、あまりの遅さに XAMPP をDドライブに移動して、Cをシンボリックリンクにしていたため、それと同じようにしました。今回は最初から、XAMPPをDドライブにインストールしましたが、設定ファイルで、Cドライブを参照している部分が残っている可能性があったので、Cドライブのxampp をDのxamppフォルダのジャンクションで作成しました。そういう構成にするために、パーティションを、Cドライブ100G+残りDドライブにしたかったのですが、PC到着時のパーティションがへんてこで、800GくらいをCドライブ、その後に、ESPがあって、その後に、60Gくらいの空き領域があるみたいな感じで、意味不明だったので、EaseUS Partition Master(無料版)を使って、切り直しました。まず、ESPを最大まで拡張してから縮小して、SSDの末尾へ移動し、空き領域を前へ。その後Cドライブを100Gに縮小してから、残りの空き領域をDドライブに。使う予定はありませんが、DVDドライブが内蔵されていたのでそれをQドライブ(なんとなく)に移動で、すっきりしました。

WordPress の引っ越しはめんどくさいなぁと思っていたのですが、htdocs の構成と SSL設定含めた Apache の設定をほぼ同じにしたので、ファイルの丸コピーと、許可属性の設定しなおしさえしてしまえば、DBのみ引っ越しで大丈夫でした。BackuWPupのジョブまでは不要で、DBだけダンプしてしまえば、SQLファイルはそのまま phpMyAdminでインポートできる形式であったため、インポートしてお終いでした。WordPressの設定関係は一切変更なしでした。プラグインのうち使っていないものがエラーを起こしていたので、面倒なのでプラグインを削除したくらいです。一番時間がかかったのは、みかこさんのブログの大量の画像ファイルのコピーで、これらをみかこさんがブログを編集していない間に実行しなければなりませんでしたので、何回かミラーリングしながらコピーして、タイミングを見計らって、簡単な確認して、サーバーごと切り替えました。切替えてしまえば、新サーバーでブログの編集になるので、旧サーバーは停止できます。ほぼほぼ運用しながらダウンタイムも1分もかからず切替えられたと思います。

CertBot は、最初設定ファイルや生成したpom ファイルなどは、コピーでなんとかなるかなと思っていて、実際、pomファイルはApacheからの参照だけなので、SSLも使えていたのですが、CertBot の renew を試みたところ、pom がシンボリックリンクになっていないというエラーが出たので、一旦設定ファイルをクリアしてやりなおしました。 certonly で管理しているドメイン3つのサーバー側のドキュメントルートフォルダを指定するだけなので、簡単です。タスクスケジューラのタスクも旧サーバーからコピーしたので、今後は自動更新されるはずです。

意外と簡単だった WordPress の引っ越し

今回 WordPress の引っ越しが一番面倒だと思っていたのですが、結局、ファイルコピー+DBのダンプとインポートという手順であっさり引っ越しできてしまいました。

自宅サーバーから自宅サーバーなので、ファイルコピーは簡単ですし、フォルダ構成やApacheの設定も合わせられるし、Wordpress の設定も一切変更せずに済んだということもあります。BackupWPup というプラグインが便利でこれでDBバックアップすれば、ほぼそのままインポートするだけで終わりです。 以前 counterize というプラグインを使っていて、それのDBがぶっ壊れた形で残っていたため、ダンプしたSQLから手で削除したりしましたが、そういう事でもなければ、スムーズに移行できるでしょう。PHPのバージョンも 8.2 に上がりましたが、今のところ特にエラーもなく、動作しています。メールがちゃんと飛ぶのかは未確認ですが、メールはたしかWorspress のプラグインを使っているので、飛ばなければ設定の見直しくらいでしょうか。 php.ini は、XAMPPインストールしたままだと、タイムアウトやアップロードファイルのサイズの制限がきついので、多少緩めたくらいです。 Apache の設定もバーチャルホストの設定とSSLの設定を合わせた程度です。実際、XAMPPはインストールした状態で結構使える設定になっているので、あまり独自にいじらないほうが、こういうときに楽ですね。

サーバー管理が楽になりました。

旧サーバーがあまりに遅かったので、何をするにも時間がかかるし、時々限界来て落ちてしまったり再起動が必要だったりと、本当に大変だったのですが、新しいサーバーは、動作しているのかどうかわからないくらい静かなのに、しっかり動いてくれています。Chromeのリモートデスクトップで接続しているので、モニタもキーボードもマウスも電源OFFです。なぜか、リモートデスクトップだと、クライアント側のウインドウ枠が掴めずリサイズができないのですが、これは、 Windows 11 のせいだと思います。 Windows は10あたりから、デザイン優先なのか、ウインドウの操作性が著しく低下しています。テーマを変えて枠線を太くするとかいろいろ情報がありますが、どれもあまり役に立ちません。いろいろやってみましたが、今はどうにもならないので、とりあえず、PowerToyの FancyZones で対応する程度にします。(任意リサイズはあきらめました)

パフォーマンスも十分(というか普通)で、ブログを書いたり操作したりする時のストレスも減りました。