キャンプでパンを焼くということを想定して、メスティンでパンを焼いてみます。

使うのはこれだけにしました。

シェラカップ(大)、シェラカップのザル、メスティン、シリコン鍋敷き、ステンレスパッド、アルコールストーブ、耐熱グローブ、あとドレッジ も使いました。材料としては、強力粉150g 、砂糖適当、塩適当、白神酵母3g、オリーブオイル適当、お湯1Lです。

生地作りはいつもと同じ。フルイで粉をフルって、メスティンに入れたら、シェラカップにぬるま湯と酵母と砂糖を入れる。面倒なので、あとでオリーブオイルも入れました。数分まって、酵母をアクティベートしてから、粉に混ぜます。塩は酵母の働きを阻害するらしいので後で入れました。最初メスティンの中でドレッジで混ぜていたのですが、やりづらいので、途中からシェラカップに移してまぜました。ちなみに粉150に対して水110cc入れました。

今回は、可能な限り手で生地を触らないという方針なので、あまり捏ねません。ある程度混ざったら、メスティンに蓋をしてシェイク・シェイク。それからまたドレッジで混ぜてみたいなことを数回やったと思います。で疲れたので、一次発酵に入ります。

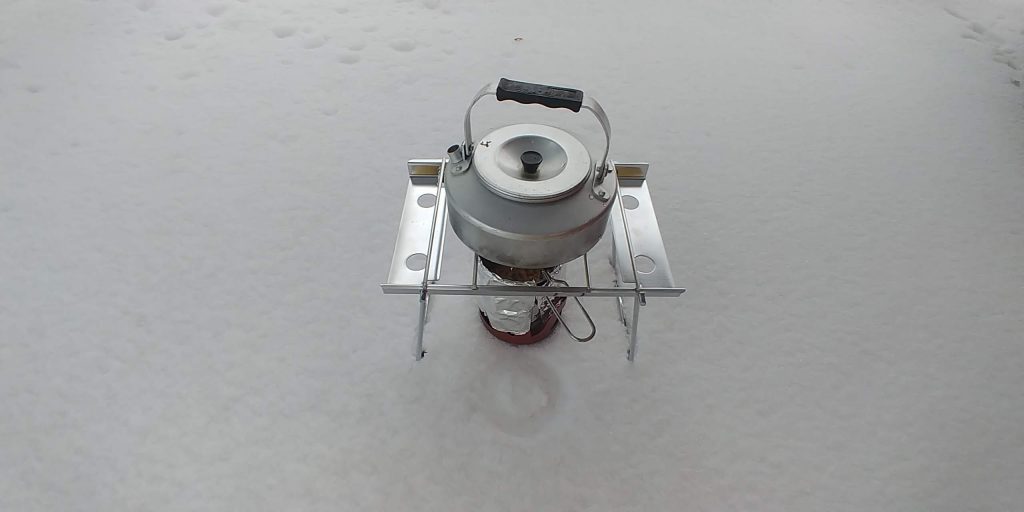

ステンレスパッドの上にシェラカップを置いて、別に沸かしておいたお湯を入れます。お湯の量はシェラカップの容量より多いので、両方に良い感じに入りました。その上にメスティンを載せます。今は冬でインドアなのでこうしましたが、気温が高い時のアウトドアなら、日向に置いておくとかで十分かと思います。

ここまでやって、前の記事に書いた、ペレットストーブの実験を初めました。1時間とちょっと放置していたことになります。さてどうなっているか…

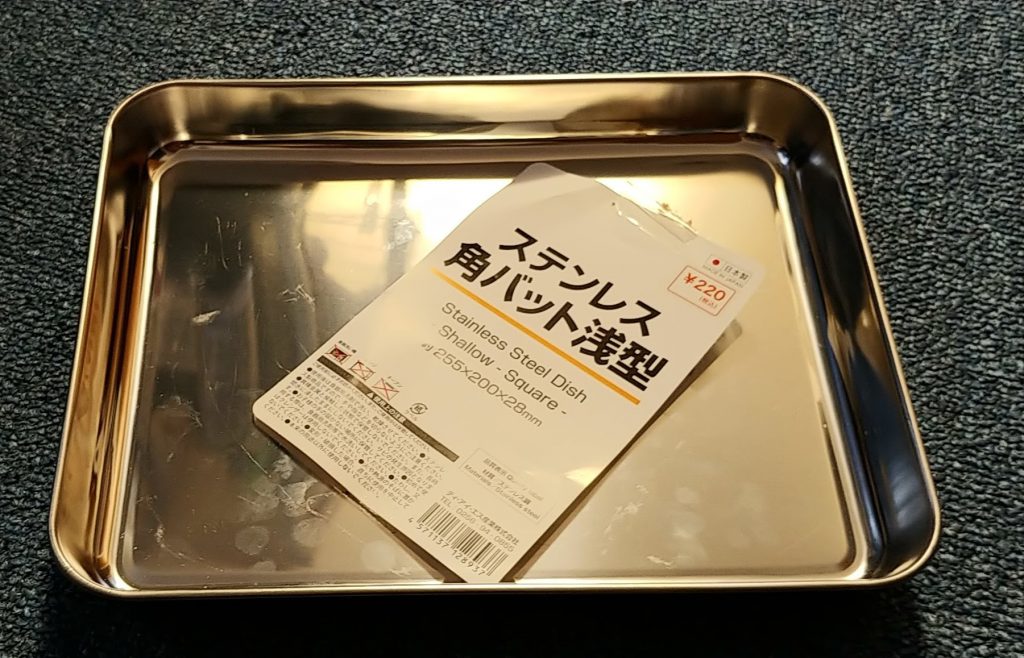

おぉっ~ やりすぎたか? ま、だいたい2倍くらいってところでしょうか。さて、これからどうしたものか…流石に手をつかわないわけにはいかなくなってしまったので、クッキングシートをステンレストレーに敷いて、整形することにしました。

トレーにクッキングシートを敷いて打ち粉をします。シェラカップにも打ち粉をして、メスティンのベトベトやろうをシェラカップに移します。トレーの打ち粉を手につけながら、シェラカップのスライムをなんとか丸めてトレーに移し、ドレッジで四等分して、丸め直し。整形が終わったら、水で濡らして絞った洗えるキッチンペーパーをかけて、休ませます。このタイミングで、チタンフライパンが届きました。チタンフライパンについてはあとで書こうかな。30分くらいフライパンで遊んでから、もどってきて、焼きの準備に入ります。

クッキングシートの中央に4つのボールを寄せて、だいたいメスティンの形にしたら、クッキングシートごとメスティンにIN。あとで、上にもクッキングシートをかければよかったと思いましたが、これで蓋をして、焼きにはいります。

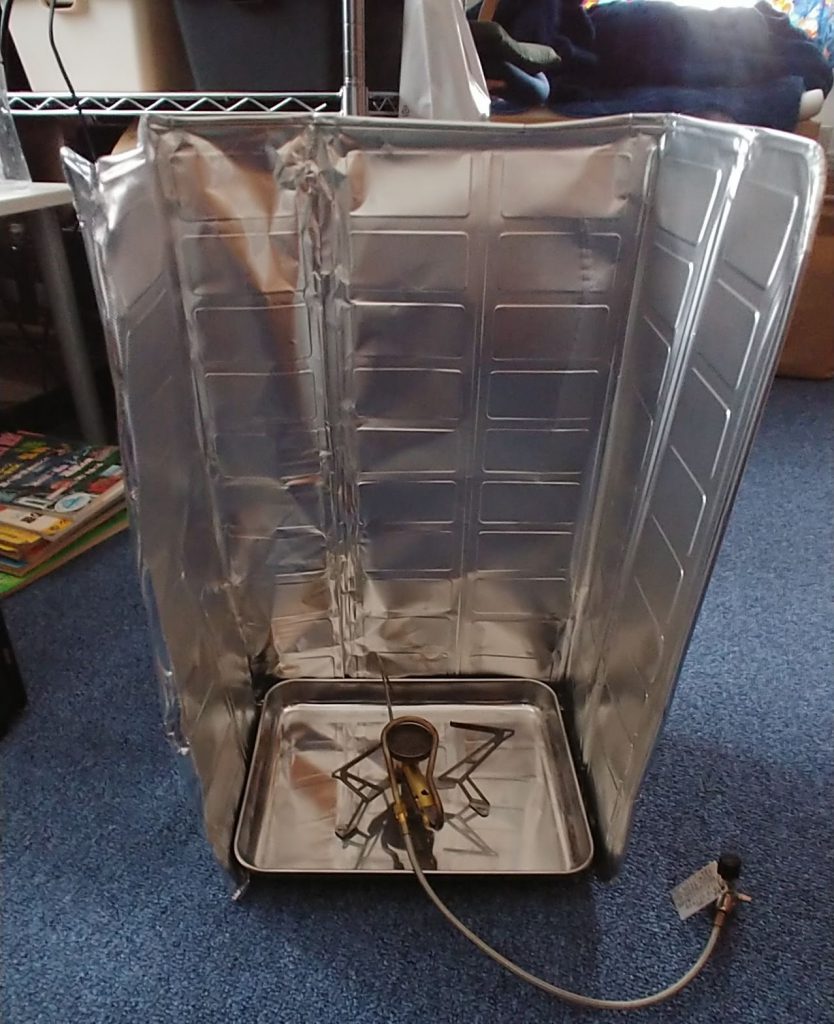

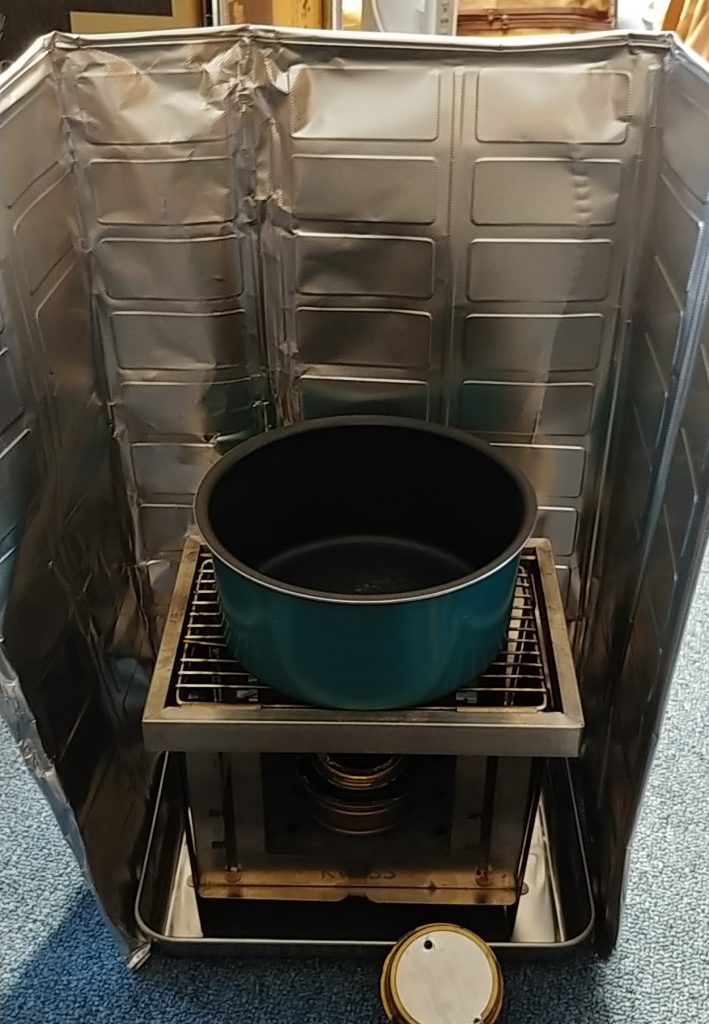

こんかいはちょっと変わった方法を試してみました。これが失敗の原因だったことは明らかです。

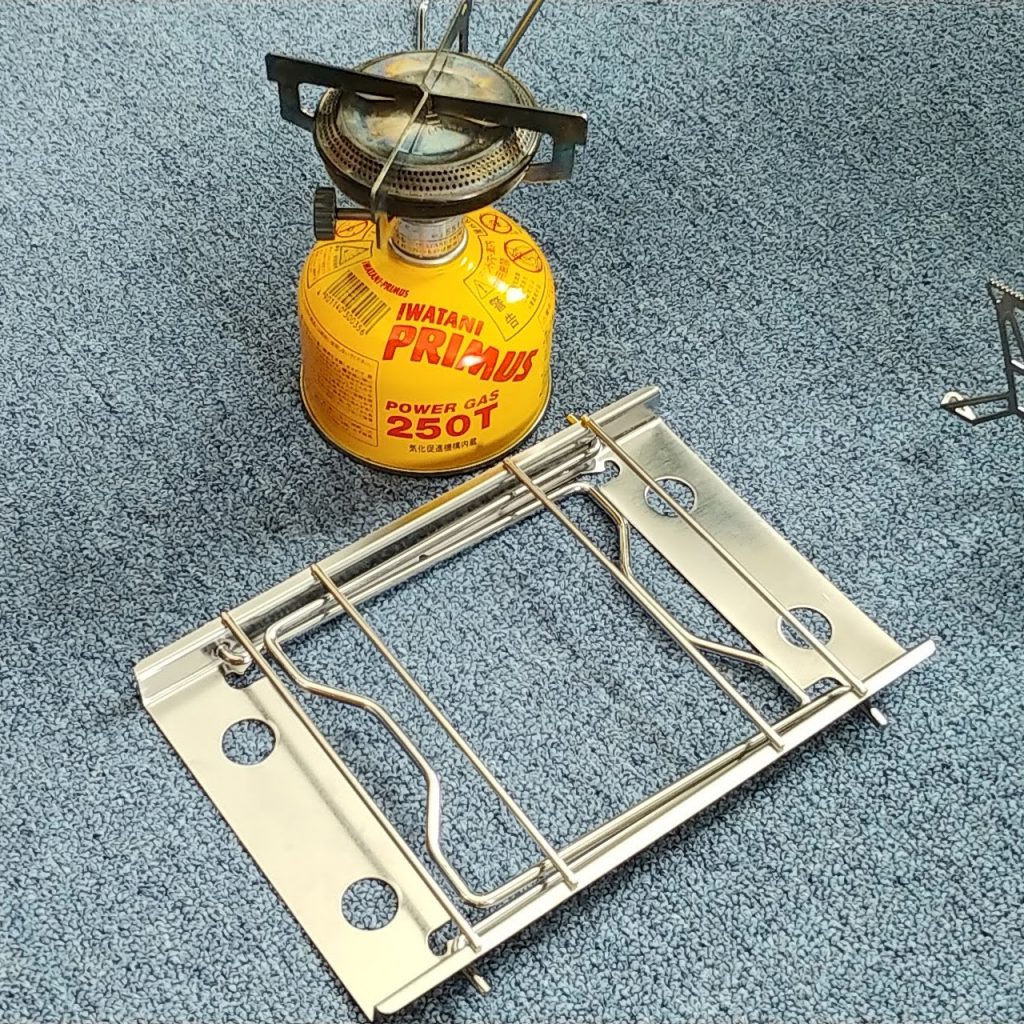

かなり迷ったのですが、このアイデアを試してみたくて、自制できませんでした。シェラカップのザルをひっくり返して、ゴトク件ヒートパッドとして使おうかと思いついてしまったんですよね。熱源は中華製トランギアもどき。作りは雑ですが、性能的にはあまり変わらないと思います。ご飯もちゃんと炊けますしね。これに、ステンレスのザルの高さが丁度良いのです。また、ザルの底のサイズがヒートパッドに丁度良いサイズ。材質は直火OKが証明済みなシェラカップと同じなので、たぶん、おそらく、大丈夫だろうと思って、びくびくしながらやりました。後で測ったらザルの部分の温度は、210度を超えていて私の温度計では測れませんでした。通常パンを焼くときはオーブンを200-230度あたりに設定するので、これかなり高い温度です。これなら普通のごとくを使ってもっとメスティンを火から離すべきでした。あるいは、アルストを自作してもっと火力の弱いものにするか、固形燃料を使うべきでしたね。

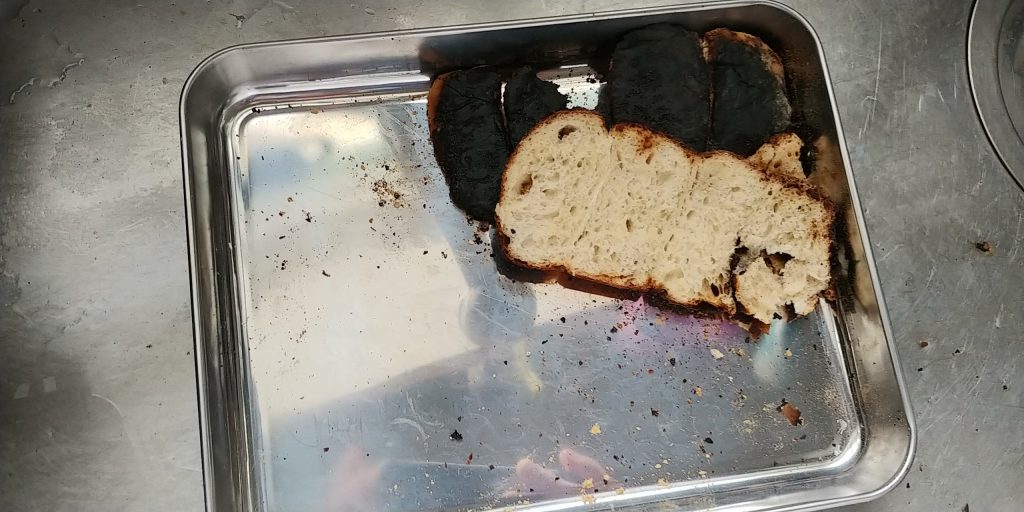

結局、ザルは無事だったのですが、問題は、パンです。みかこさんがやってきて、なんかちょっと焦げた様な臭いがするねって。私はその前にペレット燃やしてたりしたので、あまり臭いがわからなかったのですが、いや、確かに、ガッツリ焦げてました。

焼きは、表5分、裏がえして5分、再度表5分、裏5分と、いつもオーブンでやっているのと同じくらい合計20分焼いたのですが、アルストがこんなに火力があるとは! 見事に焦げました! 悲しい。

焦げた部分を切り落として。。。

完成!

今日の昼食は、たらこパスタに決まっていたので、その後たらこパスタを作って、丁度良い量になったので、結果オーライ。失敗の原因ははっきりしているので、次回から焼き工程をなんとかします。固形燃料程度の火力のアルスト作りたくなりました。ウコンの力飲まないと。:-)