車中泊でベッドメイキングする時、あるいは朝片付ける時に、ベッド(シュラフですけど)の上のあれやこれやを置く場所が欲しいと思う事があります。もちろん、荷室に140 x 90cmのテーブルがあるのでその上や天井の網棚に置けば良いのですが、食べ物やコーヒーの飲み残しや氷の溶けた水が入ったカップなんかもあるので、ちょっとスペースが足りなかったり、気軽に上に物を重ねられなかったりします。

特に朝は、我が家の場合ベッドを片付けて、カフェモードにしてからコーヒーを入れるのが習慣になっているので、机の上はそのままにして(片付けない)、ベッドだけを畳み、テーブル(リアゲート)に向かって後席の背に座る形になるため、ベッドの上のブランケットなどをシュラフをたたむ間だけよけておきたいのです。また、車中泊時にみかこさんの帽子の置き場も以外と適当な場所がありませんでした。帽子って変な場所に置くとつぶれてしまったりしますし、何かの上に置くとすぐにずり落ちたりして結構ストレスです。それと、みかこさんのノートPCも使わない時の置き場に困ります。寝るときは机の上でも良いのですが、映画見ながらお酒飲む時とかは机の上は食べ物を置いたりお酒が入ったカップを置いたりしますので、PCにこぼしたら大変。結局足元に押し込んでいるようですが、それもどうかなと思うのです。

というわけで、ちょっと作業する間とかに気軽に使えるテーブルがあると良いなぁと思っていたのですが、我が家の場合大きな改造はできないので、一時的なものの置き場を一時的に作る必要があり、しばらく構想を練っていました。足元はテーブルだし、プロジェクタで映画を見るので、それなりの空間が必要で棚とかを増やす場所が限られますし、プロジェクタの投影は扇型になるので、手前側に棚を作ろうと思ったのですが、圧迫感あってあずましくないので、どうしたものかと。で、先日の車中泊時に思いつきました。車中泊時は前席にその日は使わない服とかを置いているのですが、上の空間は空いています。前席は座るわけではないので、ここが完全にデットスペースになっていました。で、ここにテーブルがあったら、ベッドサイドテーブルみたいに使えるなと思ったのですが、さて、このテーブルをどうやってここに設置するかが問題です。最初脚を付けて立たせることを考えたのですが、脚が荷物になるし…. とあーでもないこーでもないと考えた結果、吊り下げることを思いつきました。

実は最初に思いついたのはテーブルではなく、ハンモック風の収納だったのですが、これを前席の天井のグリップに引っ掛ければ良いかなと思って、大きさ的にちょうど良いフェースタオルとゴムバンドで自作しようと考えたのですが、それだと、たわむので、PCや帽子を載せるのには適さないと思って、同じような構造を軽い板で作ることを思いつきました。

実は、荷室側のテーブルは、90cmという奥行きを確保するのに、フリードの荷室のステイだけでは足りず、フロント側の板は、両サイドに穴を開けて、下側を通す形でロープ(パラシュートコード)を使ってターンボルトで作った荷室フックサイドのフックで吊っています。板の後ろはフリードのステイですが、フロント側が吊り構造なのです。その他にも、天井をぐるっと一周する形でロープを張ってあって、これは常時張ってあるのですが、ゴミ袋をかけたり、着替えの時にタオルをかけて目隠しにしたりと何かと重宝してまして、今回もそれを応用してロープで吊ることを考えました。

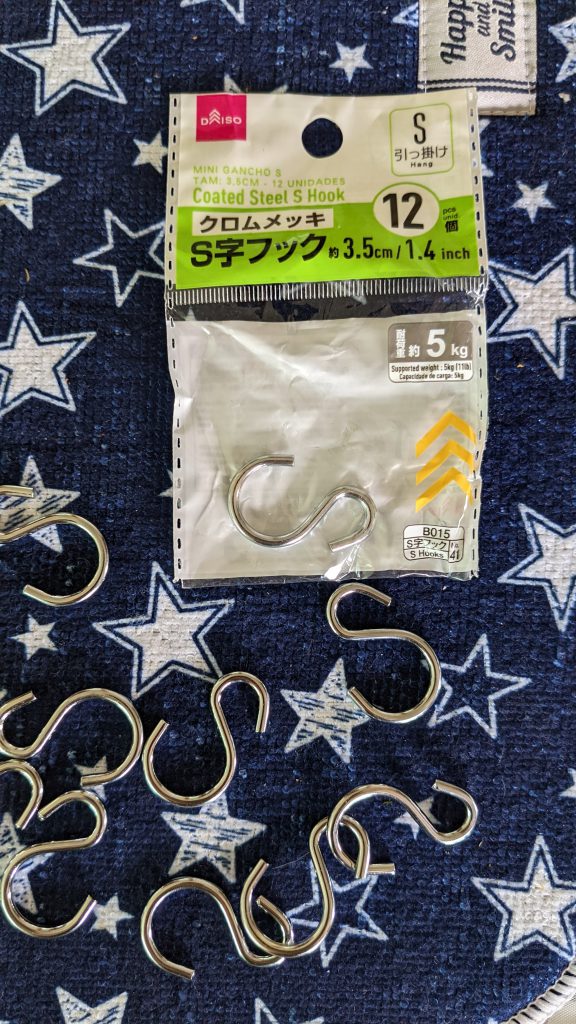

まずは、コメリに行って、桐集成材を1枚 1,100円で購入。ロープは持っていたので、S字フックを買いにダイソーへ。固定場所はグリップのエンド側とサンシェードの根本と決めましたが、一時的に設置する棚なので、固定はできません。S字フックなどを使って、簡単に着脱できる構造にする必要があります。いろいろ探して、一旦はカラビナとかもカゴに入れたのですが、全部戻して、変形S字フックのみとしました。

このS字フックは小さいので、最悪タイラップで固定するかと思っていたのですが、大きい側が、サンシェードの根本にピッタリはまりました。グリップにはどうやってもつかないのですが、実は前から使っていたCanDoのベビーカー用のフックが結構便利で、ダイソーにも似たようなものがあったので買っておいたのですが、これをグリップに取り付けて、フックは使わずにそのフックにロープの先端に作った輪っかを引っ掛ける構造を考えました。フックを探している時にダイソーで、デコシートが安かったので、ちょうど買った板とほぼ同じサイズだったため買いました。増量中とのことで、1枚50円です。

後は、板に穴を開けてロープを通して、ロープの長さを調節した上で先端に輪っかを作って吊るすだけです。自宅にもどって、ドリルで穴を開ける前にしまい込んだロープを探している時、以前買って余っていたあるものを見つけました。これ名前がわからないのですが、ボールとゴムロープのコンビネーションで、キャンプの時にものをまとめたり、ガイロープや荷室で使うロープを何かに固定したりする際に使うとテンションをかけられるので、非常に便利です。ずっーーーーとこういうものが欲しいと思って探していたので、最初 AMazonで見つけたときは即買でした。吊りの高さ(フックからの距離)は30cm程度と決めていたので、このゴムロープを目一杯伸ばしてみたところ、30cm弱になったため、ロープだと長さ調整が面倒だと思ったこともあって、これ(名前がわからないので指示語ばかり…)を使うことにしました。

まずは、穴あけ、このゴムロープを通すのには、6mmの穴を2つ並べて楕円形に開けました。穴位置は、4箇所とも、端から 2cm x 2cm のところにしました。シートは穴を開けてから貼り、穴の上側からドリルで貫通させました。これで完成です。

車に持ち込み、ボールロープ?を通してフックにかけたら、できあがり。ゴムロープが良い仕事をしてくれて、苦労せずに水平を保ってます。重いものを載せると若干傾く可能性がありますが、ハンモックよりはましです。桐集成材は見た目が安いっぽいのでペンキ塗ろうと思っていたのですが、シートを張ることでペンキも塗らずにすみました。板は軽くて薄いので使わないときは後席の背の隙間に入れるとか、荷室のテーブルに重ねておけば良いためじゃまになりませんし、ボールロープは天井のロープにでもひっかけておけば良いでしょう。

車中泊時の手順は、だいたい次の通りです。

- フロントのサンシェードを張る。常設できるタイプが便利です

- フロントのサイドウインドウにマグネットカーテンを張る

- フロントシートを一番前へスライド

- フロントシートに服などの使わない荷物を移動

- 荷物移動後、シートの背もたれを最大に前へ倒す

- 今回作ったテーブルを吊る

- リアシートを一番前までスライド この時、細々としたものを、今回作ったテーブルへ移動

- リアシートの背もたれを前へ倒して畳む

- 集成材を切っただけのオリジナル橋渡しボード(もともとのフリードのボードは厚いので取りました)を、渡す

- グランドシートや断熱シートやイマージェンシーシートを組み合わせた床シートを敷く

- シートの上にキャンプテンスタッグのマットを敷く

- マットの上の背中があたるあたりに、テーブルによけておいた低反発クッションを置く

- シュラフを敷く

シートやシュラフは、全部畳んであるわけではなく、丸めた状態で荷室にあるので単に伸ばして整えるすだけです。