最初に、わかってしまえば大丈夫と申し上げておきますが、何しろハイブリッドのバッテリー上がりは初めてでしたので、かなりビビりました。

昨日の午後、リアウインドウにウインドファンをつけようとしていろいろ試行錯誤していたのですが、最終的に網戸(メッシュスクリーン)にして、その内側に、USBファンを吊るすという構造を思いついて、試していました。試すにはリアのスライドドアの開け締めや、パワーウインドウの開け締めが必要で、停車状態だとできないし、かといってエンジンをかけるほどでも無いと思って、アクセサリーモードで作業していました。時間にして5分から10分といったところで、パワーウインドウを動かすには、どうしても最低でもアクセサリーモードにしなければならず、車中泊でもそのくらいのことはちょくちょくやっていたので、バッテリーの事は心配していなかったのですが、突然ピーーーーーっとヤバそうな音がして、最初に気づいたのはリアのスライドドアが動かなくなった事でした。この時は軽くバッテリーの事が頭をよぎったのですが、直前まで特に不調も警告もなく何、何?って感じで、とりあえず、エンジンをかけておこうかと思ったのですが、時既に遅しで、パワースイッチをONにしてもあやしげなチリチリ音がしてハイブリットシステムがスタートしません。ハイブリッドバッテリーはそれなりに充電されているはずだし、システムがスタートすれば、DC-DCでハイブリッドバッテリーから、補機バッテリーに充電されるはずなので、仮にセルがまわらなくてもEVモードでハイブリッドシステムが起動して補機バッテリーに充電されてセルが回せるようになるのではと思ったのですが、甘かった様です。ハイブリッドシステムの起動はセル回すより電力を使わないのかと思ったのですが、どうもそうでも無いようですね。

何度か始動を試みましたが、状況は徐々に悪くなるようで、仕方ないのでOFFにしようと思ったのですが、なんということか、OFFにできない! スマートキーでなければ機会的にキーをOFFに回せばよいだけですが、何しろスイッチです。ONにもならなければOFFにもできないというなんとも矛盾した状態に突入しました。システムは起動しないのですが、スイッチがゆっくりと点滅している状態で、当然ですが、スマートキーなんてまったく使えません。私としてはバッテリーあがりの可能性が高いので、すぐにでもOFFにして回復を待ちたいところだったのですが、OFFにできなければ、状況は悪い方にしかすすみません。

結局ホンダのサービスに電話して、保険会社、JAFFと経由して、エンジン始動してもらったのですが、これ、自宅だし、ガソリン車だったら充電器かジャンプスターターで自分でできたような内容で、ちょっとはずかしかったです。ただ、何しろハイブリッドは初めてで、万が一余計な事して悪化したらいやだったし、ホンダのサービスの女性も自分でやらないほうが良いかもなんて言うので、安全を見て頼みました。保険の範囲内なので無料でしたけどね。結局補機バッテリー上がりだったみたいで、JAFFの人がバッテリーを並列に接続して一発でシステム起動できました。一度起動してしまえば大丈夫みたいで、数分様子を見て(というかJAFFの人に今後の為にいろいろ聞いていたのですが)、試しに一旦切って掛け直しても良いか?と聞いて、外部バッテリーをはずして掛け直したら、何事もなかったかのように起動しました。

で、JAFFの人とも話ていたのですが、こんな短時間でバッテリーあがるとしたら、オルタネータが調子悪いか、バッテリーがかなりヘタっているんだろうねということで、明日(今日)ホンダに見てもらうというような話になり、万が一明日(今日)かからなかったらまた呼んでね。どうせ無料だし。ってな話でバイバイしました。

その後、しばらくエンジン(というかハイブリッドシステム)オンにしてからOFFにして、再度オンにしたところ、なんと、ほぼすべての警告灯が点灯していることに気づきました。ずっとそうだったようですが、その時初めて気づきました。警告は全部で5つくらいあるのですが、ブレーキ、パワステ、ACC、あれやこれやで、警告灯オンパレードで、まじ、焦りました。

エンジンはかかったものの、一旦バッテリーを上げてしまったのか、あるいは、そもそもバッテリーあがり以外に何かトラブルがあるのかわからない状態で、この警告灯オンパレードはかなりつらいです。

運悪く、水曜日はディーラーがお休みなので、聞くこともできず、とりあえずエンジンはかかって、走行可能と出たので昨日はそこでおしまい。スマートキーも使えました。

Googleで調べたところ、似たような症状の人を何人か発見。警告はしばらく走っていたら消えましたって書いてあったので、補機バッテリーの電圧が十分回復していないせいかもしれないと思って、今朝は、エンジンオンで、キーでロックして30分くらい放置しました。その後再始動しましたが、やはり警告は消えません。ハイブリッド車は、EVモードでエンジン止まっていても、ハイブリッドバッテリーから、DC-DCで補機バッテリーを充電するということは知っていたのですが、それでも、バッテリーを充電したいのにエンジンが止まるというのは恐怖を感じますね。エンジン=>ハイブリッドシステムという置き換えが、どうもまだ頭に入っていないので、こういう状況で、エンジン停止はビビります。

いろいろ試してもダメそうなので、というか、ほぼバッテリーだろうと確信したこともあって、そろそろバッテリー交換しないとやばいなと思い、今朝ホンダに電話したら、「警告灯はこちらでオフにできます」とのことだったので、ついでに今日バッテリー交換できますかぁ?と聞いて、いつでも大丈夫ですということだったので、行ってきました。いろいろ点検もしてくれて、約1時間。洗車までしてもらって、アイスコーヒー2杯ごちそうになって、2,000円値引きの約12,000円でした。自分で安いバッテリー買って交換すれば運がよければ半額くらいになったかもしれませんが、勉強料と安心料だと思えば、このくらいでしょう。

警告灯ですが、実は、小樽のディーラーまで30ほど走っている間に徐々に消えて、正常にもどり、最後にパワステーだけ残ったのですが、ディーラーについてから、女の子に、どうですかぁって言われて、再度起動したら、全部警告が消えて正常になってました。やっぱりねって顔してました。警告灯が消えたということは、大きなトラブルではなく、バッテリーあがりと考えて間違いないのかなぁなんて話をして、キーを預けました。

せっかくなので、いろいろ聞いたのですが、次のような感じでした。

原因は補機バッテリーあがりで間違いなく、他のシステムの異常は無し。ルームランプとか電装系はそれなりに動いても、ハイブリットシステム起動にはたりない状態だったと思われるとのこと。4年目なのでほぼ寿命と考えて間違いなし。OFFにできなかったのは仕方ないことで、システムが起動しないのでOFFにもできない状態に陥ったと思われる。どうしても切りたい場合は、バッテリーを外すしか無い。警告灯は、電圧不足のため。走行中に充電されて、電圧があがって警告が消えたとのこと。

で、結構前から気になっていた事なのですが、自分でバッテリー交換するときに、バックアップしなかったらどうなるのか?って話。セキュリティシステムとかのリセットとかがありそうでめんどいなぁと思っていたのですが、カーナビ系は一定時間メモリするかも、コンピューターのメモリはリセットされてしまうでも、ドライバーの癖の学習がリセットされるだけで、要するに新車状態に戻るだけで、特段心配は不要とのこと。セキュリティーシステムは全然大丈夫。バッテリーを完全に切り離してリセットになっても、全然問題ないですよぉとのことでした。これで次回から全部自分でできそうです。

ということで、まぁ、振り返って考えれば、バッテリー上がってジャンプスタートしておしまい。バッテリーがヘタっていそうだったので、交換した。ってだけの話で、ガソリン車と何も変わらなかったです。ですが、途中経過は、まったく初めてのことだったので、いろいろと罠があって、知らないと焦りますので、同じ様な目にあうかもしれない人の為に、そして今日の事を忘れてしまうかもしれない自分の為に、書いておきました。

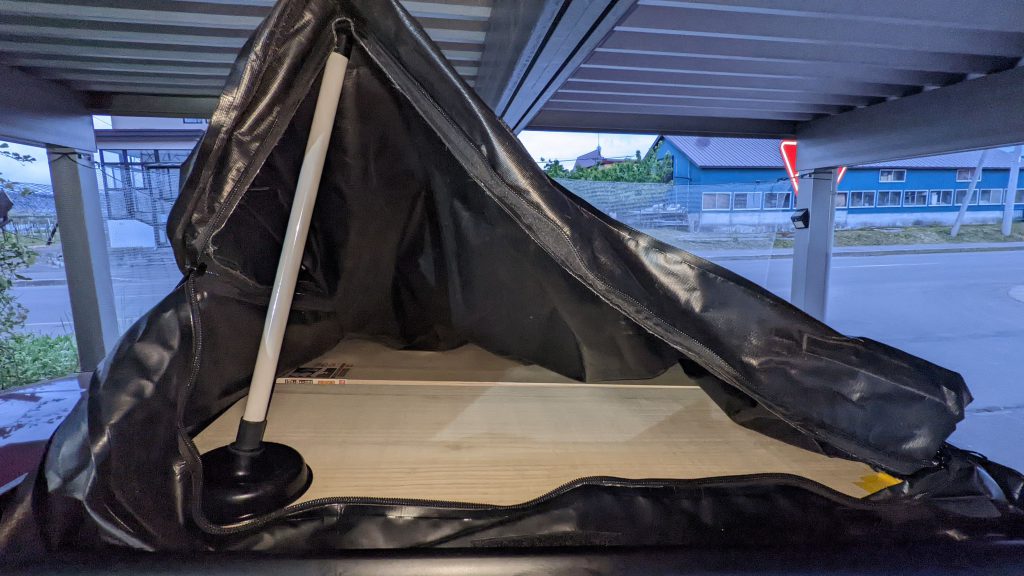

教訓としては、せっかく持っていたジャンプスターター、使ったこと無いからとためらわずにつかってみればよかった。これからはちゃんと充電して、遠出する時はもちあるこう!って事かな。充電器だった持っているのに、宝の持ち腐れじゃん…