以前から興味はあったのだが、なぜ今になって始めようと思ったのか、思い出せない…

なにかをやろうと思うきっかけなんてそんなもんなのかもしれないが。

気がついたら、Amazonでウクレレを検索して、ぽちってました。

ウクレレは楽器としては安い部類ですが、初心者でも1万円前後のものの方が良いと言われているようです。しかし、ウクレレってどんなものかもわからないし、続くかどうかもわからないので、とりあえず、低価格で評判の良いものなら良いだろうということで、UK-100G というのにしたのですが、なんと2200円也。や、安い… これなら、例え続かなくても、オブジェとか、みかこさんのレッスン室の楽器コレクションの一つに加えてもらっても良いかなっと。フィンランドで買ったカンテレなんていったい幾らだったか…

買ったは良いけど、どうやって弾くんだ?って事になって、やっぱり最低限のことはわからないとどうにもならないと気づいて、WebやらYoutubeやらで検索しまくった。もともとギターを少しやっていたので、最低限は、チューニングと右手の弾き方さえわかれば、なんとかなるんじゃないかと思ったのだが、いやぁ。あるある、結構情報があるなぁ。ウクレレ教室の先生みたいな人がYoutubeでミニレッスンやってたり、ウクレレの基本みたいなホームページがあったりで、それだけでなんとかなりそう。

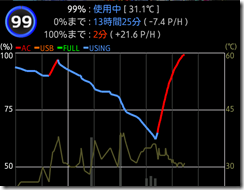

チューニングはピアノで合わせても良いし、確かギター用のチューナーがどっかにあったような気もするけど、今どきはやっぱりスマホアプリだよね。チューニングアプリは大きく二種類あって、基準音を出す方と、マイクで音を拾って認識するタイプ。後者をクロマチックチューナーというんだけど、最初はクロマチックの方が便利。特にウクレレは楽器の特性でかなり頻繁にチューニングしなければならないし、今回買ったような安い楽器だと、開放でチューニングしても、フレットを押さえた途端に狂ったり、オクターブがずれていたりするので、どのくらいのずれがあるのかといった事を確認するためにも、クロマチックが必須。楽器に慣れてきて安定してきちゃえば、A音だけでチューニングしたほうが楽なんだけどね。

ウクレレの魅力といえば、ポロン・ポロンという簡単なコード弾きで伴奏になってしまうという事かなぁと思っていたのだが、今回たぶん動機の一つになっているのが、ソロ弾きでスタンダードジャズが弾けるという事。ジャズって聴いている分には良いのだけど、演奏しようとしたら、理論とかなんだとか面倒くさいイメージがついてまわっていたんだけど、ウクレレジャズっていうのは、すごく気軽に初められそうだった。基本はメロディー弾きで、合間にコード伴奏を入れていくような感じみたいで、一人(ソロ)で演奏が完結するってのがいい。ピアノ・ソロはむちゃくちゃ難しいし、ギターは、ベースとかドラムが無いと様にならないんじゃないかって気がするんだけど、ウクレレって、こんな小さい楽器なくせに、1つで何でも出来るんだなぁ。

スタンダードジャズと言えば、RealBookというのがあって、今では無料でPDFが手に入るけど、それをアプリにしちゃったのが、iReal Pro ちょっと高かったけど、評判良いし、買ってしまった。 RealBookの方は、テーマなんかも書いてあるけど、iReal Pro の方はコード伴奏だけ。その変わり、移調は簡単だし、実際に伴奏してくれる。テンポも変えられるし、オプションで各コードのスケールも確認できるので何かと便利だ。 こちらは、ウクレレが上達したら、これを伴奏にして、メロディープレイを楽しむのも良いかなぁと思ったのだが、私は洋楽も好きなので、洋楽の歌詞+コードが書いてあるサイトは無いかなぁと思った調べていたら、Guitar Tabls & Chords というアプリを発見。なんとウクレレにも対応しているとのこと、で早速インストール。曲によっては伴奏やメロディーラインなんかも入っていて、今どきの洋楽歌本って感じ。こういうのがあったんだなぁ…

あとは、ウクレレのコードを確認するのに、DS Ukulele、リズムマシンなど伴奏系で、Chordbot とか GrooveMixer 、メトロノーム代わりに サウンドコルセットなんかをインストールしましたが、しかし、便利になったものです。昔ギターやってた頃は、こういうものは一つ一つ結構な値段してて、バイト代を貯めてようやく買ったものですけど、それよりずっと性能が良いものが、アプリとして簡単に手に入る様になったんですねぇ。

スマートフォンは決して安いものだとは思えないですが、1台あれば、こういうアプリのお陰ですぐに元が取れてしまう気がします。

WebサイトとYoutubeとアプリで、ウクレレだけあればなんとかなりそうって感じだったのですが、やはり、順序立てて練習を進める目標というかそういうものもあったほうが良いかなと思って、「UKULELE Jazz(キヨシ小林)」という曲集を買いました。これにしたのは、この曲集で演奏して、動画をyoutubeに載せている人が何名か居たのと、そのアレンジがとっても良かったので、決めました。

さてウクレレが到着して、弾いてみて、最初に思ったのが、「う、弾きづらい…」ちっちゃいから安定しないし、指が窮屈。おまけに弦高が高くて握力が弱い私には辛い! これでは厳しいと思ったので、即改造(調整ね)することにしました。

まずはやたらに高い弦高。これは安いウクレレはほとんどそうみたいですけど、弦がビビるのを警戒して、高めに設定されているようです。ネックとかフレットとかの作りが雑で、個体差が大きくて下げられないんでしょうね。私のはまだまだ下げられそうだったので、100円ショップでヤスリを買ってきて、ナットの溝を削って、できるだけ下げました。どこまで下げるかの目安は、1フレット目を押さえた時の、2フレット目のフレットと弦の間隔までです。理論上はここまでは絶対下げられるはずですが、ビビリが心配なので、様子を見ながら少しづつ削りました。次にサドル。こちらは弦全部をゆるめてぐいっとサドルを抜いて紙やすりでサドルの底を一定に削ります。サドルの上部は弦を受ける部分なので素人が削ると痛い目に合いそうだったので…

これでかなり弦高が下がり、とっても弾きやすくなりました。ビビリもほとんどなく、気のせいか音も良くなった気がします。ただ、開放弦でチューニングして1フレット目を抑えると、本来半音だけあがって欲しいところ、+αあがっちゃうんですよね。弦高が高いとこういう現象が発生するのですが、これ以上下げられないところまで下げてもまだ高い。つまり開放弦の状態でちょと弦長が長いのか、これ以上の調整は、なっとかブリッジの位置を調整しなければならない。youtubeで海外の人が安いウクレレの調整動画をアップしていましたが、ブリッジをおもいっきりひっぺがして位置をずらしている…流石にこれは真似できません。そのうち気が向いたら、ナットを少し調整してみることにして、とりあえずは保留としました。ウクレレは開放弦を結構使うので、多少気持ち悪いんですが、あまり細かいことに拘らないのがウクレレらしさだということにします。 音が狂っていようが、コード押さえが下手くそでならない弦があろうが、ぜんぜん気にしなーい。それがウクレレの良い所さ!(下手の言い訳です)

それから、ちょっと調整したらだいぶ弾きやすくなったので、気を良くして、弦を変える事にしました。これ、超お勧めです。変えるだけで、二千円のウクレレが1万円のウクレレくらいになります。(かも…たぶん…そんな気がするだけ?)

検索してヒットするのは、フロロカーボンという弦で、簡単にいえば釣り糸です。その昔釣り糸を張ってみたら良い音がするっていうのでみんながやりだしたそうで、その試行錯誤の結果ウクレレの弦としてまとまったのがフロロカーボン弦らしいですね。しかし、私が買ったのは、Aquila のナイルガット弦。フロロカーボンがやや固めの締まった音に対して、実にウクレレらしい音がするのだとか。実際張り替えたらそのとおりでした。

それともう一つ、ウクレレは小さくて持ちにくいので、ストラップを買いました。ウクレレはストラップ用のエンドピンが無いものが殆どなので、ギターみたいなストラップではなくて、サウンドホールに引っ掛けるタイプです。これがあるとかなり安定するのでお勧めです。本来はお腹と右手の肘あたりで固定するらしいのですが、慣れないとずれてきてしまったり、ネックが下がってしまったりで、左手がウクレレを支えるのに大変になって移動が難しくなります。メロディーやらコードやらと左手を自由に動かすにはウクレレ本体を安定させる必要があるので、慣れていない人はストラップは必須でしょう。

というわけで、なんだかんだと買い足しながら、しかし全部で1万円前後でウクレレを始める事になりました。ずっとみかこさんにピアノを習っているので楽譜を読むのは苦になりませんし、以前ギターをやっていたので、タブ譜とかコードとかストロークとかはなんとなく感覚としてわかるのでウクレレは入りやすかったです。それにくわえて、ウクレレのアバウトさ、楽さはとっても魅力的です。もちろん上手な人はすごく正確に綺麗に音を出していますが、私の様なヘタッピでもそれなりに楽しめてしまうという気軽さがあります。音量もあまり大きくないので、近所迷惑になりませんし、電気も使わないし小型なので、旅行に持って行くこともできるでしょう。 以前バイクに乗っていた時は、旅行中に何か楽器をやろうと思ってハモニカ(ブルーハープ)をやろうとしたことがあったのですが、今ひとつ自分に合わなかったのですが、ウクレレはなんとなくしっくりくるので、これからの人生の共になりそうな予感。